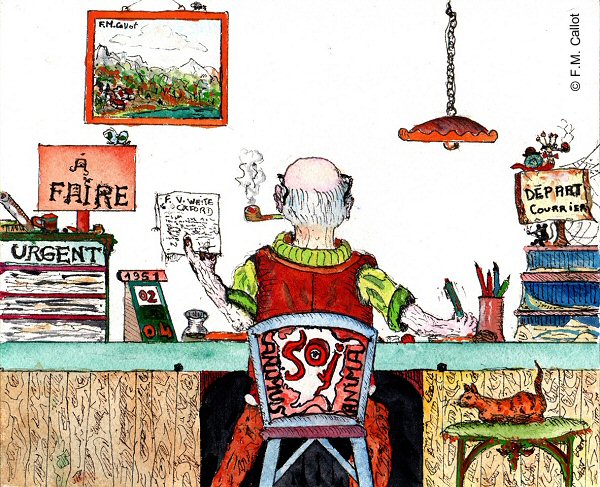

À la lecture du tome IV de la Correspondance (1955-1957), une figure se précise : celle d’un Jung double, à la fois vieil homme au travail et enfant de toujours. C’est à leur dialogue discret et têtu que ces pages prêtent l’oreille.

Sur cette page

- Préambule

- La pérennité de l’enfant et de l’Autre

- En conclusion

PRÉAMBULE

Prélude à la lecture du tome IV de la correspondance de Jung

J’ai expliqué, dans un article précédent concernant le tome III de la Correspondance, la manière dont je procède par lecture, relecture, phases d’oubli, distillation, pour lire la foisonnante correspondance de Jung. J’invite le lecteur à lire le préambule de cet article intitulé Réponse à Job : Jung et ses détracteurs.

Le tome IV concerne les années 1955 à 1957 de la vie de Jung qui était né en 1875 et décéda en 1961. On est donc dans les dernières années de son existence.

Je me référerai, ici, uniquement à la Correspondance et au livre C.G. Jung : Ma Vie. Souvenirs, rêves et pensées.

Vie et activité de Jung autour de ses quatre-vingts ans

En juillet 1955 Jung fête ses quatre-vingts ans et en novembre il perd sa femme. Cet « arrachement à lui-même », selon ses propres mots, est un tournant de sa vie : il va, à partir de ce moment-là, marcher lucidement vers sa propre mort.

Sa santé n’est pas bonne et lui pose souvent des problèmes. Elle est aussi le prétexte invoqué, dès l’enfance, pour échapper à d’ennuyeuses obligations. Il se plaint de manquer de force et de vivacité intellectuelle mais ses actes montrent qu’il exagère quelque peu.

Il décide de terminer la construction de la tour de Bollingen commencée une trentaine d’années auparavant ; un besoin d’édifier dont nous verrons qu’il est, chez lui, une constante.

Il entretient toujours une abondante correspondance avec les gens les plus variés, connus ou inconnus et continue, inlassablement, à réviser certaines de ses œuvres et à préciser ses concepts.

Il termine et publie le second tome de Mysterium conjonctionis sa grande œuvre sur l’alchimie.

En 1957 il commence à travailler, sans enthousiasme, à un travail collaboratif dans lequel il raconte « le mythe de sa vie ». Ce sera Ma vie : Souvenirs rêves et pensées, publié après sa mort.

On voit que Jung, même s’il se dit diminué, déploie encore une belle activité.

Divers thèmes des lettres de Jung

Chaque tome des lettres de Jung me donne l’impression qu’il recèle, comme un secret ne se dévoilant qu’avec le temps, un thème principal. Mais, au cours des lectures, émergent tant de richesses que j’aurais tendance à penser que la Correspondance est son Œuvre majeure.

Dans une seule lettre, Jung peut condenser l’essentiel de sa pensée. De plus, en particulier dans les derniers tomes, la fonction sentiment et l’expression des émotions sont moins refoulées qu’ailleurs.

Les thèmes abordés dans ce tome IV sont variés car il répond à de nombreuses questions posées par ses correspondants. Impossible de rendre compte de toute la richesse de sa pensée, ce serait se perdre et risquer d’être superficiel. Un choix s’impose.

LA PÉRENNITÉ DE L’ENFANT ET DE L’AUTRE

Ce que j’ai retenu, après distillation, comme thème principal de ma lecture du tome IV de La Correspondance est la présence en Jung de cet enfant très particulier qu’il décrit dans Ma vie.

Si j’ai employé le mot particulier au sujet de l’enfant Jung c’est parce qu’il ressentait déjà cette impression de la présence en lui d’un Autre très ancien.

Le sentiment d’une participation à quelque chose qui lui était étranger, cette forme de double personnalité, a persisté toute sa vie sans que ce soit une dissociation. Sa relation au monde avait été en quelque sorte préformée, dès sa jeunesse, telle qu’elle perdure dans sa vieillesse.

On trouve dans les lettres écrites par Jung autour de sa quatre vingtième année de nombreuses manifestations de la permanence d’une personnalité secrète présente dès son enfance. J’en choisirai quelques exemples.

Le besoin de solitude de Jung

Dans une lettre en réponse à un ami qui lui proposait de venir passer quelques jours dans sa tour refuge de Bollingen pour converser avec lui, Jung, âgé de 82 ans, répond par un refus. Il argue de son grand âge, de sa fatigabilité et surtout de son besoin de solitude. Il écrit :

« La solitude m’est une source bienfaisante qui fait que la vie me paraît valoir d’être vécue. Parler devient assez souvent pour moi un supplice, et j’ai fréquemment besoin de plusieurs jours pour me remettre de la futilité des mots … Ce que vous vous représentez comme quelques jours d’échanges intellectuels, je ne pourrais le supporter avec personne, pas même avec ceux qui me sont le plus proches. Le reste est silence ! » (p.196)

Jung enfant, dans sa personnalité numéro 2, qui n’avait rien d’enfantine, aime aussi la solitude. Il se plonge « avec recueillement » dans des jeux durant lesquels il ne supporte pas qu’on vienne le déranger. Tout seul, assis sur une pierre, il se livre à de profondes réflexions. Il pense que ses camarades de jeu l’aliènent à lui-même, à cet autre qui parle en lui.

Heureusement pour sa vie et son œuvre, il y avait en lui un côté très solide qui fit que le personnage numéro deux, celui de la vie ordinaire, prit le dessus. Il n’avait pas oublié sa dualité mais il la réservait aux moments de communication avec les profondeurs de son être.

Cependant, le vieil homme s’autorise, dans sa correspondance, à laisser remonter les sentiments de son enfance et exprime sans ambiguïté son besoin de solitude. Il n’avait plus rien à prouver.

Rappel d’un traumatisme de l’enfance

Je l’ai déjà fait dans d’autres articles mais je dois faire ici un rappel. En effet, on ne peut comprendre la marque imprimée à vie sur le psychisme de Jung sans avoir en mémoire la terrible vision qu’il subit, le mot n’est pas trop fort, sur le chemin du collège quand il avait 12 ans.

Cette vision fut pour lui un tel choc qu’il fit un « déni » et passa des jours à s’interroger sur lui- même et sur un Dieu qui lui imposait l’épreuve d’avoir pu voir ou penser une telle abomination. Il lui fallut beaucoup de courage et de nombreuses cogitations, que l’on peut qualifier de métaphysiques, pour laisser advenir à sa pensée ce qu’il ne voulait pas penser !

La vision survient alors qu’il passe devant la cathédrale de Bâle et que le monde, l’église, la création divine, tout lui semble d’une beauté bouleversante. C’est alors que survient l’horrible pensé/vision :

« Je rassemblai tout mon courage, comme si j’avais eu à sauter dans le feu des enfers, et je laissai émerger l’idée : devant mes yeux se dresse la belle cathédrale et au-dessus d’elle le ciel bleu ; Dieu est assis sur son trône d’or très haut au-dessus du monde et de dessous du trône un énorme excrément tombe sur le toit neuf et chatoyant de l’église ; il le met en pièces et fait éclater les murs. » (Ma Vie, p. 78)

Tout Jung est déjà là : l’idée d’un Dieu qui n’est pas nécessairement bon, le fait d’être un être à part possesseur d’un terrible secret et le courage qu’il manifeste, surtout dans les dernières années de sa vie, pour défendre ses idées.

Un choix dans les lettres de la Correspondance

Toutes les lettres de Jung sont importantes. Je dois choisir, d’une manière tout a fait arbitraire, parmi celles qui lui semblaient les plus représentatives de ce lien entre le jeune Jung et le vieil homme qu’il était devenu.

Autant que possible, j’extrais, de lettres souvent longues, les mots mêmes de Jung. C’est le meilleur moyen de ne pas trahir sa pensée.

La lettre au Père Lucas Menz du 28 mars 1955

Le père Lucas Menz était un bénédictin allemand.

Dans cette lettre Jung, après avoir parlé de la responsabilité de l’homme et de Dieu au sujet du bien et du mal, un sujet qui l’obsède depuis toujours, écrit :

« Ce qu’il y a au fond de l’âme, l’inconscient, n’est pas le fait des hommes, mais partie de la nature créée par Dieu et que l’homme n’a en aucun cas le droit d’insulter, même si elle nous cause les pires difficultés. […] L’intelligence et la volonté humaine sont sollicitées et peuvent apporter une aide, mais elles ne doivent jamais croire, avec arrogance, avoir sondé les profondeurs de l’esprit et éteint le feu qui Lui est associé. Nous pouvons seulement espérer de Dieu la grâce qu’il ne nous contraigne plus à descendre plus profondément encore et à nous laisser brûler par son Feu. » (p. 54)

Dans ce simple extrait, il me semble voir, comme en transparence, ce courageux et intelligent garçon de 12 ans dont la vie est déjà obscurcie par l’ombre d’un Dieu qu’il ressent comme terrible.

La lettre au Père Victor White du 2 avril 1955

Victor White était un dominicain anglais avec lequel Jung a abondamment correspondu pendant 15 ans. On peut dire qu’ils étaient amis mais à l’époque de cette lettre une certaine froideur, due à la publication de Réponse à Job, s’était installée entre eux. Dans cette lettre Jung plaide une fois de plus au sujet des raisons qui lui ont fait écrire cet ouvrage controversé. Il écrit :

« De même que Job a parlé assez haut pour pouvoir être entendu de tous, de même j’ai préféré payer de ma personne et faire tout ce dont j’avais la force pour arracher mes contemporains à leur inconscience […] J’ai hésité, longtemps, et résisté, et puis j’ai fini par me décider à dire ce que je pense. » (p. 57)

Après de longues justifications, comme si une fois de plus il voulait convaincre son ami, il écrit ces mots plus conformes à son caractère :

» J’assumerai la conviction que j’ai que ma Réponse à Job constitue la pure et simple application de mes principes psychologiques à quelques problèmes centraux de notre religion ; c’est à prendre ou à laisser. » (p. 59)

Il est toujours là l’enfant qui se savait possesseur d’un grand secret concernant la véritable nature de Dieu. et qui, après un très long silence, considère, à la fin de sa vie, qu’il est de son devoir de le partager.

La lettre à Palmer A. Hilty du 23 octobre 1955

Palmer A. Hilty était professeur d’anglais au State college of Washington. Il avait envoyé à Jung 24 questions sur Dieu, la religion et la vie après la mort. (p. 98 sq)

Jung répond à la manière d’un devoir de classe avec des questions imposées. C’est l’enfant qui se voulait sérieux et bon élève, la personnalité numéro un, qui persiste ici. On sent même un véritable agacement quand il écrit comme réponse : « Cette question est dérisoire ».

Cependant, même s’il semble rédiger un pensum, il ne peut s’empêcher d’exprimer avec force, mais avec plus ou moins de sincérité, sa pensée au sujet de Dieu.

Par exemple, à la question : Croyez-vous à un Dieu personnel ? Il répond très clairement :

« Je ne crois pas (en un Dieu personnel), mais je connais une force très personnelle à l’action efficace de laquelle il ne peut être opposé aucune résistance. Je l’appelle « Dieu ». J’use de ce terme parce qu’il sert à exprimer, depuis des temps immémoriaux, une telle expérience et d’autres analogues. »

La lettre à Mrs Kotschnig du 30 juin 1956

Le docteur Elined Kotschnig (1895-1983) fut la première analyste jungienne à Washington. Jung répond à une lettre où elle posait principalement la question d’un Dieu créateur « inconscient » et donc privé de savoir.

Cette lettre est longue, aimable et très argumentée. Elle est un exemple, entre de nombreux autres, du fait que Jung entretient des relations amicales et intellectuelles plus aisées, moins polémiques, avec les femmes qu’avec les hommes.

Il commence par expliquer à cette dame combien notre esprit est limité pour répondre à ce genre de question car nous sommes obligés « d’user de représentations psychiques à l’image des faits que nous croyons avoir observés. » Il écrit plus loin :

« On ne peut en outre imaginer qu’un créateur qui tire l’univers du néant ait conscience de quoi que ce soit, car tout acte de conscience repose sur la discrimination : je ne peux par exemple avoir aucune conscience de la nature d’un autre être humain tant que je ne fais qu’un avec lui. Si rien n’existe en dehors de Dieu, alors tout est Dieu, et dans un tel état la connaissance de Soi-même Lui est impossible. » (p.139)

Évidemment Jung développe le sujet et en aborde d’autres mais on voit combien cette question de la relation à Dieu est un fil conducteur dans son existence.

La lettre au docteur Bernard Lang de juin 1957

Le docteur Bernhard Lang, de nationalité suisse, était un élève de Jung. Il est connu pour avoir été l’analyste d’Hermann Hesse.

Au docteur Bernard Lang qui lui demandait s’il se comptait lui-même au nombre des croyants. Jung répond :

« Je suis toujours prêt à professer mon expérience intérieure mais jamais son interprétation métaphysique ; car sinon je revendique implicitement pour celle-ci une reconnaissance universelle ». […] » Je suis malheureusement obligé de dire que tout ce que les humains affirment au sujet de Dieu est pur bavardage ; car nul ne peut connaître Dieu. » (p. 210,211)

Plus loin dans cette longue lettre il enfonce le clou en écrivant : « Puisque vous me demandez si je fais partie des croyants, je suis obligé de vous répondre : non. » et il ajoute : « Croire que je suis ou que quiconque d’autre est en possession d’une vérité absolue, ou que je suis le porteur d’une grâce particulière, pourvu d’un organe de plus que les autres, voilà qui m’inspire une « profonde horreur ». (p.212)

Jung s’exprime ici d’une manière scientifique que je pourrais appeler officielle mais il fait aussi allusion, dans le même paragraphe, à une autre interprétation personnelle, subjective, relevant de son sentiment. À ce sujet il garde secrètes ses pensées dans une lettre dont il sait qu’elle peut être lue et interprétée par d’autres que son destinataire.

La preuve du fait que Jung n’exprime ses sentiments profonds qu’à ceux qui lui sont proches, en particulier à des femmes, est donnée par la très brève missive qui est la dernière de mon choix.

La lettre à Aniela Jaffé du 9 juillet 1957

Aniela Jaffé était très proche de Jung, surtout à la fin de sa vie. Elle coordonnait tout pour lui et contribua de manière très importante à Ma vie.

Comme souvent dans la Correspondance, il aborde le problème de sa relation à Dieu. Dans cette lettre, je crois entendre la voix de l’enfant écrasé par la force de la vision imposée par Dieu et on est bien loin des discussions théologiques. Presque toute la lettre, qui se présente comme une courte réponse à une carte postale de vacances, est consacrée à la dépendance de Jung envers la volonté divine :

« …c’est à la volonté du Dieu vivant que l’on a affaire. Comme elle est toujours plus puissante que moi, je suis toujours déjà dedans : je ne m’y jette pas, j’y suis jeté ; je ne lui oppose aucune résistance, mais je suis contraint de lutter contre, car toujours la puissance de Dieu est plus grande que ma volonté. » […] Dieu me met devant des faits, il faut que je m’arrange avec. Si Lui ne les rejette pas, je ne peux pas les rejeter. Je ne peux que modifier de tout petits détails ; » (p. 214)

Ici c’est l’Autre en Jung qui parle.

La question de la bonté divine

Comme je l’ai dit en préambule de cet article, il est impossible de rendre compte de manière détaillée de La Correspondance de Jung dans les années qui l’on vu fêter ses quatre vingt ans.

Je retiens que, dès l’enfance, l’Autre, le numéro deux avec lequel il cohabitait ne l’a jamais quitté et que cette très ancienne personne qui vivait en lui s’est toujours posé la grande question de la bonté divine. Mais cette question était très personnelle, relevait de l’ineffable. C’est pourquoi il a attendu d’être à un âge avancé pour en parler publiquement dans son livre Réponse à Job.

Il avait, cependant, trouvé un moyen qui, lui aussi, remontait à l’enfance, de s’exprimer dans la « matière ».

Le Jung de la profondeur

Jung, entre sept et neuf ans, s’adonnait à des jeux pleins de sens symbolique, si on pense à son évolution ultérieure.

Il construisait des tours en cubes qu’il démolissait « avec volupté », allumait des feux qu’il considérait comme « sacrés ». Il avait déjà sa pierre, une pierre unique qui lui était destinée et avec laquelle il entretenait des dialogues d’ordre quasi métaphysiques.

Vers dix ans, pour calmer de grandes angoisses, il sculpta un petit bonhomme, l’habilla, le coucha dans un plumier avec un galet du Rhin. C’était son grand secret qui lui faisait du bien.

Il eut tout au long de sa vie une vie très riche sur le plan social et intellectuel mais l’enfant aux secrets était toujours là et lui aussi s’exprima.

Il aimait peindre, calligraphier, sculpter la pierre, le bois et aussi construire. En effet, s’il a édifié une œuvre il a aussi, dès qu’il en a eu les moyens, projeté son ressenti profond dans l’édification de Bollingen, un lieu intime qui le représentait.

L’enfant était encore là en l’homme âgé qui exprime son sentiment profond dans la Correspondance en écrivant : « Mon vrai Moi fend du bois à Bollingen … ». (p. 94)

C’est aussi celui-là qui, après la mort de sa femme, écrit dans une lettre à sa fille (p.144) que la seule chose qui peut le consoler est de travailler à la gravure d’une pierre commémorative et de faire de nouveaux travaux à Bollingen.

Dans une autre lettre à Aniela Jaffé (p.180)il se décrit comme peignant le plafond, gravant la pierre, s’occupant du captage de sources et faisant la cuisine.

On voit que Jung était loin d’être un pur intellectuel ! C’est ce qui lui permit, dès l’enfance, de garder un certain équilibre, même s’il connut des moments de fragilité. Le vieil homme pouvait écrire qu’il avait « atteint une paix relative ». (p.60).

EN CONCLUSION

De Bollingen aux joutes épistolaires, jusqu’aux gestes de pierre et de bois, une ligne persiste : fidélité à l’expérience, défiance envers toute métaphysique close, courage de nommer l’ombre. Non un système, mais un témoignage qui souligne la relation à la psyché, au divin, à la matière. Le vieil homme laisse parler l’enfant. Le reste est silence … et travail.

Octobre 2025

Adresser un message à Ariane Callot

Articles Ariane Callot

- Individuation et individualisme

- C.G. Jung et la géomancie

- Sur l’utilisation des citations de Carl Gustav Jung

- Prologues aux représentations théâtrales d’une série de rêves

- Quand la psyché est un champ de bataille

- C.G. Jung et l’Horloge du Monde

- Carl Gustav Jung et l’œuvre de Frank Herbert

- Wolfgang Pauli, Carl Gustav Jung et la femme inconnue

- L’inspiration alchimique de Jung dans trois œuvres essentielles

- Comment aborder le livre de C.G. Jung Psychologie et Alchimie ?

- Carl Gustav Jung et l’arbre philosophique

- Réponse à Job : Jung et ses détracteurs

- Les termes alchimiques éclairés par Dom Pernety et C.G. Jung

- Les dédoublements du thésard

- Rencontres autour de Jung avec Bernard Kaempf

- Jung, Rimbaud, vers l’alchimie poétique

- Carl Gustav Jung, Gérard de Nerval et Aurélia

- Jung / Nietzsche : Dieu ne peut pas mourir

- Jung / Nietzsche : le côté positif/négatif de la maladie

- Jung / Nietzsche, rendez-vous et évitement

Articles co-écrits avec Jean-Pierre Robert :

- La psychologie de Carl Gustav Jung expliquée clairement

- Carl Gustav Jung et Junichirô Tanizaki font l’éloge de l’ombre

Trois rubriques complètent cette liste d’articles :