Instrument du faire et du savoir, la main fut tour à tour calculatrice, calendrier, partition, prière et creuset. Elle relie le geste à l’esprit, la matière à la psyché. Cet article propose une exploration à travers les figures de la « main du maître », numérique, musicale, spirituelle et alchimique, jusqu’à la main psychique où se rencontrent le Moi et le Soi. Claire Droin

Comput digital, XVème siècle, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, NAL 1090, fol. 82v

Comput digital, XVème siècle, Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, NAL 1090, fol. 82v

Sur cette page :

- Introduction

- I. La main numérique : main du calcul et du temps

- II. La main musicale : main de la mémoire et de l’harmonie

- III. La main spirituelle : main de la méditation et de la conscience

- IV. La main alchimique : main de la transformation et de l’individuation

- V. La main, support de la psyché

- Conclusion

Introduction

La main n’est pas seulement un instrument physique, elle a servi, dans différentes cultures et traditions, de support mnémotechnique pour organiser le temps, la mesure, la musique, la méditation et l’expérimentation. Elle était synonyme d’apprentissage, de méthode et servait de guide et de repère pour l’individu.

Ici, « la main du maître » est celle qui maîtrise et enseigne autant que celle du maître artisan. Cet article commence par une approche historique de la main (pratiques de calcul, techniques musicales, support de méditation, procédés alchimiques) puis continue par une lecture psychologique jungienne (projection, individuation, fonction transcendante).

I. La main numérique : main du calcul et du temps

Compter sur ses doigts, c’est donner forme à la pensée. En représentant les quantités, les valeurs, la main ordonne des concepts mathématiques en repères stables.

Dès l’Antiquité, le comput digital désigne l’usage des doigts comme support de calcul. Ce procédé mnémotechnique permettait notamment de déterminer les dates des fêtes mobiles chrétiennes. Par extension, l’expression s’applique à l’ensemble des calculs réalisés avec les doigts. La main apparaît ainsi comme calendrier et comme première « machine à compter ».

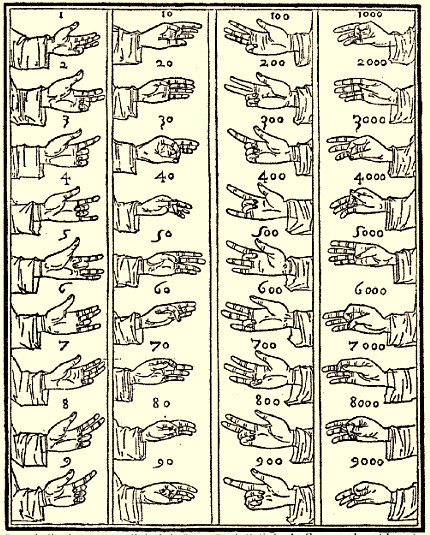

Si aujourd’hui en Europe, la méthode couramment employée repose uniquement sur le dénombrement des doigts (limitant la portée du calcul à dix unités), le système utilisé par les Romains, puis au Moyen Âge, permettait d’atteindre 9 999 en combinant quantité et symbolisme. Dans la Summa de arithmetica, proportioni et proportionalità publiée à Venise en 1494, Luca Pacioli illustre ce système : la main gauche sert à exprimer les unités et les dizaines, la main droite, les centaines et les milliers. Ainsi, dans l’occident médiéval, la main devient le premier « manuel » d’apprentissage : on y apprend à compter, à dénombrer, à calculer grâce aux doigts.

La tabelle de comput digital de Luca Pacioli, Summa de arithmetica,

proportioni et proportionalita (Venise, 1494), Domaine public

Dans la Chine moderne, la main sert encore aujourd’hui de support :

- aux calculs mathématiques avec des méthodes associant également quantité et symbolique des doigts pour compter bien au-delà de 10 000.

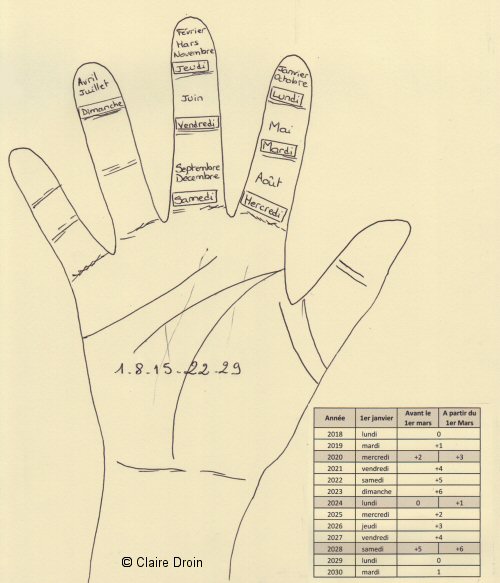

- au calendrier solaire grâce à une approche encore très utilisée aujourd’hui.

La main apparaît comme un véritable calendrier perpétuel : en attribuant à certaines phalanges les douze mois de l’année et les sept jours de la semaine, il est possible de déterminer la correspondance d’une date sans recours à un calendrier. Ce principe fonctionne de manière directe pour les années communes commençant par un lundi (comme 2018), et moyennant une légère correction pour les années bissextiles ou commençant un autre jour.

Illustration calendrier perpétuel chinois

N’est -il pas stupéfiant que la main contienne à la fois nombre et temps ?

II. La main musicale : main de la mémoire et de l’harmonie

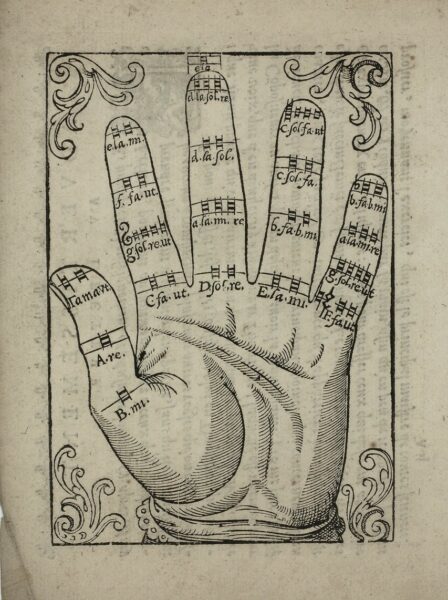

Si, en Occident médiéval, la main servait à calculer et à se repérer dans le temps, elle facilitait aussi l’apprentissage de la musique et du chant. Elle permettait en effet de mémoriser la structure musicale.

La main guidonienne ou main harmonique, attribuée au moine italien Guido d’Arezzo (XIᵉ siècle), est un procédé mnémotechnique destiné à l’enseignement du chant liturgique. Les notes y sont inscrites sur les phalanges de la main gauche, parcourues dans un ordre précis. Pendant les leçons, le maître désignait avec sa main droite l’emplacement de la note à chanter sur la main gauche : le geste reliait alors la théorie à la pratique et la chorale était menée « de main de maître ».

De nombreux manuscrits gravures et imprimés, rédigés dans diverses langues, en conservent la trace.

Main harmonique, XVIIème siècle, Bibliothèque nationale de France

Mais la main ne servait pas seulement à structurer la connaissance du monde qu’il s’agisse de calcul ou de musique, elle ouvrait aussi la voie à un ordre intérieur.

III. La main spirituelle : main de la méditation et de la conscience

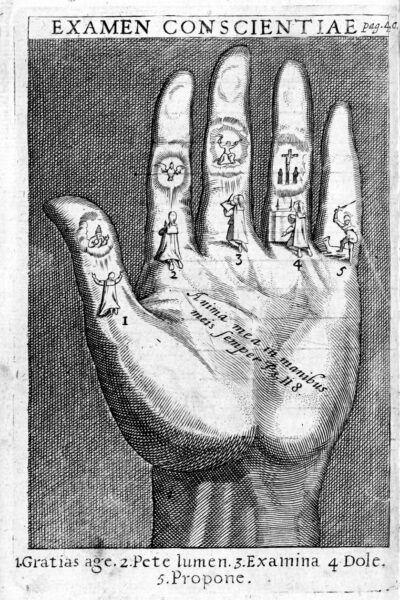

Une gravure de 1689, intitulée Examen Conscientiae, illustrant les Exercitia Spiritualia de saint Ignace de Loyola, représente une main gauche ouverte, paume visible, sur laquelle est inscrit en latin le verset du Psaume 118,109 de la Vulgate : Anima mea in manibus meis semper, « Mon âme est toujours dans mes mains ».

Ecole italienne, Examen Conscientiae, 1689, Domaine public

Sur les cinq doigts apparaissent en miniature cinq scènes numérotées, correspondant aux cinq étapes de « l’Examen de conscience » que saint Ignace de Loyola expose dès le début de ses Exercices spirituels.

Ces étapes sont les suivantes :

- Sur le pouce : Gratias age – Remercier Dieu ;

- Sur l’index : Pete lumen – Demander la lumière, invoquer l’Esprit Saint, demander le discernement ;

- Sur le majeur : Examina – Examiner ses propres pensées, paroles et actions ;

- Sur l’annulaire : Dole – Regretter, demander pardon ;

- Sur l’auriculaire : Propone – Proposer une résolution.

Sur les quatre premiers doigts, on distingue un personnage agenouillé et tourné vers le ciel d’où émane une figure divine entourée d’un halo lumineux. Dans la cinquième scène, correspondant à la résolution, le personnage semble prêt à immoler un animal à terre, geste symbolisant le sacrifice.

Cette gravure avait avant tout une fonction mnémotechnique : elle aidait le fidèle à se souvenir des étapes successives de l’Examen de conscience.

Jung on Ignatius of Loyola’s Spiritual Exercises: Lectures Delivered at ETH Zurich: 1939–1940,

C.G. Jung, Martin Liebscher, Princeton University Press, 2023

Carl Gustav Jung a donné une série de conférences publiques à ce sujet à l’ETH de Zurich entre 1939 et 1940, à propos des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola. Même s’il n’y commentait pas directement l’image de la main, il considérait que ces exercices spirituels favorisaient la confrontation aux manifestations de l’inconscient tout comme sa méthode de l’imagination active et avaient donc aussi un effet thérapeutique.

« Les images de l’inconscient imposent à l’homme une lourde responsabilité. » écrivait Carl Gustav Jung dans Ma Vie, Souvenirs, rêves et pensées (page 309). De même, l’inscription au centre de la paume Anima mea in manibus meis semper met en évidence l’idée fondamentale selon laquelle l’âme et la conscience sont entre nos mains, et que l’homme en porte la responsabilité active.

Si la main spirituelle fait le lien entre la pratique spirituelle et l’action concrète, la main alchimique, issue du corpus hermétique, unit quant à elle les expérimentations dans la matière et les processus psychologiques.

IV. La main alchimique : main de la transformation et de l’individuation

L’Œuvre est l’objet de l’alchimie réalisé grâce aux opérations manuelles, l’alchimiste en est le sujet et ses mains représentent ce qu’il voit de lui-même au travail, à l’œuvre. La « main alchimique » est ainsi à la fois le support imagé de l’expérimentation de laboratoire mais aussi le reflet du processus psychique de l’alchimiste.

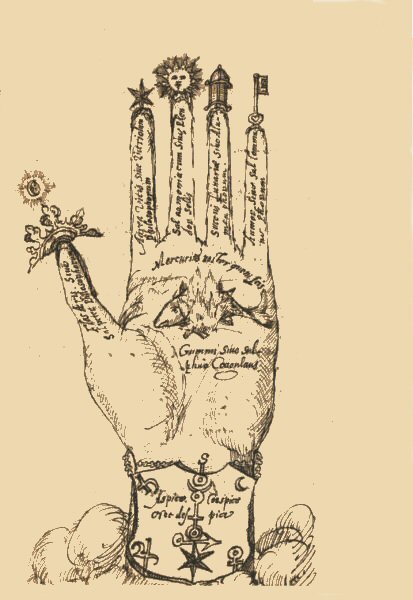

1. Introduction et contexte historique

La main alchimique, également appelée « main des philosophes », est un motif attribué à l’alchimiste flamand Johannes Isaac Hollandus, actif entre les XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. Ce symbole connaît une large diffusion dans les milieux hermétiques européens : on en trouve des variantes dans plusieurs manuscrits et gravures d’origine flamande, allemande et française, témoignant d’un langage iconographique partagé entre les cercles rosicruciens et les ateliers alchimiques.

Une représentation figure dans un manuscrit français du XVIIᵉ siècle, « L’Aurore du sieur Henri de Lintaut », où l’auteur insiste sur son importance dans un passage intitulé « Discours bref sur la main des philosophes, secret de tous les secrets de notre sacrée philosophie ». Il y met en garde contre les erreurs de ceux qui entreprendraient l’Œuvre sans « bien pratiquer par cœur en ceste main ». La gravure dite « main des philosophes » montre une main émergeant d’un nuage, dressée, les doigts tendus vers le haut, ornée de symboles et d’axiomes.

La main des philosophes, « L’Aurore du sieur Henri de Lintaut »,

Bibliothèque nationale de France, Arsenal, Ms-3020, fol. 14r

Avant d’analyser cette gravure, il est nécessaire de rappeler que l’alchimie historique comporte deux plans :

- l’un opératoire et technique, où l’image représente un « manuel » des recettes et expériences chimiques ;

- l’autre symbolique où les images alchimiques sont vues comme projections de l’inconscient et qui appelle à une lecture psychologique.

Nous abordons ici la main alchimique non comme une planche opératoire de laboratoire, mais comme une carte projective du processus d’individuation. L’objectif des paragraphes suivants est d’analyser et d’amplifier cette image point par point, afin d’essayer d’en dégager le sens. Je précise que l’interprétation qui suit est personnelle et peut s’éloigner de la tradition hermétique.

2. Le nuage

Selon Marie-Louise von Franz, le nuage représente, dans le langage symbolique ancien, l’état de confusion et d’inconscience qui précède l’éveil spirituel. Elle écrit :

« Dans le langage de l’Antiquité, le nuage […] servait parfois à désigner la confusion ou l’inconscience. Un grand nombre de textes hermétiques tardifs rapportent qu’on ne peut pas trouver la lumière de Dieu avant d’avoir traversé le nuage noir d’inconscience qui recouvre les hommes. »

M-L. von Franz, Alchimie – Une introduction au symbolisme et à la psychologie, page 331

Le nuage d’où émerge la main comme pour s’en dégager, peut être comparé à la prima materia :

« La prima materia, ou massa confusa, vue comme un état chaotique, un état de confusion consciente, est caractéristique du début de l’œuvre alchimique ainsi que du processus d’individuation. »

Ibid., page 328

Le nuage peut aussi représenter « l’inconscient collectif », matrice d’où surgit la conscience.

3. L’écusson

Au-dessus du nuage, un blason suspendu au poignet est visible et cela même si la main est fermée. Il représente les sept métaux planétaires : Saturne (plomb), Lune (argent), Jupiter (étain), Vénus (cuivre), Mercure (mercure ou vif -argent), Soleil (or) et Mars (fer).

Au centre du blason, certains de ces symboles sont intriqués et nous pouvons lire de part et d’autre : Aspice, Conspice nect Despice, se traduisant par : « Apprends, comprends et ne méprise pas. ». Cette devise exprime l’attitude d’humilité que doit adopter l’alchimiste face aux forces instinctives et archétypiques représentées par les différentes planètes.

« De prime abord, les diverses pulsions instinctives et leur arrière-plan archétypique apparaissent généralement sur terre sous une forme détournée, par le biais de la projection. […] Si la projection s’exerce à l’extérieur, cela signifie que Mars est tombé dans la matière : le principe de l’agression est vu en autrui ; ou bien c’est Vénus qui est tombée dans les vicissitudes d’une histoire d’amour. »

Ibid., page 350-351

L’écusson est suspendu à la lettre S, initiale du Soufre caché dans la main.

« Le soufre est la composante active de la psyché, celle qui a un but défini. »

Ibid., page 209

Ainsi, ce qui se manifeste extérieurement quand la main est fermée doit être intériorisé, tiré vers le haut, dans la paume, par le soufre où la transformation intérieure peut commencer. Dans la partie inférieure du blason, l’étoile à six branches symbolise sans doute la sagesse nécessaire à soutenir l’ensemble.

4. La paume

Lorsque la main est ouverte, apparaît la paume, au centre de laquelle figure un poisson, animal des profondeurs marines, plongé dans un feu alimenté par deux bûches. Au-dessus de lui est inscrit : Mercurius noster quem scis – « notre Mercure tant caché » ; au-dessous : Gummi sive Sulphur Coagulans – « Gomme ou soufre coagulant ».

Cette image évoque simultanément :

- L’instinct issu des profondeurs de l’inconscient (le poisson), appelé à se consumer dans le feu des émotions que suscite le retrait des projections;

- L’union des contraires, le poisson (froid et humide) et le feu (chaud et sec) figurant le processus de transformation intérieure par lequel le conscient assimile l’inconscient.

Ce lieu de rencontre entre les contraires évoque ce que Jung nomme « la fonction transcendante »:

« La tendance de l’inconscient et celle du conscient sont en fait les deux facteurs qui constituent la fonction transcendante. On l’appelle transcendante parce qu’elle permet le passage organique d’une attitude à une autre, c’est-à-dire sans perte de l’inconscient. »

C.G. Jung, L’Âme et le Soi – Renaissance et individuation, pages 156-157.

La main apparaît dès lors comme le contenant du mercure secret des philosophes, chaque doigt participant symboliquement à la formation du vase alchimique.

5. Les doigts

Sur la gravure, chaque doigt est associé à un « sel », notion que C. G. Jung rapproche du terme « esprit » dans Psychologie et Alchimie, page 333. Chaque sel, et donc chaque doigt, représenterait ainsi une aptitude spirituelle ou une qualité psychique nécessaire à l’action de la fonction transcendante et à la découverte du troisième terme. Les doigts indiqueraient ainsi les conditions psychologiques requises de l’alchimiste, les dispositions mentales indispensables à l’accomplissement de son travail.

Le pouce porte la couronne, un quartier de lune et l’axiome : Flos Aeris sive Salpeter Philosophorum – « Fleur de l’air ou Salpêtre philosophique ».

Si Flos Aeris – « Fleur de l’air » n’est pas très parlant , il est intéressant de noter que aeris est une déclinaison du mot latin aes, « le cuivre » et que aeris flos signigfie « fleur de cuivre ». L’oxydation du cuivre, que l’on pourrait qualifier de « fleur de cuivre » donne le vert-de-gris constitués de sels de cuivre. Le salpêtre sal petrae, quant à lui est littéralement « sel de pierre » et par suite l’« esprit de pierre ». La couronne, symbole de pouvoir et de conscience élevée, associée à la lune, symbole du cycle et du temps, évoque l’action persévérante dans la durée.

L’ensemble représente la capacité de soutenir l’intention dans le temps, la constance et la volonté.

L’index montre l’étoile à six branches et porte l’indication : Aurea Vitis sive Vitriolum Philosophorum – « Vigne d’or ou Vitriol des philosophes ».

Le vitriol, un sel d’acide sulfurique très corrosif, dissout et creuse la matière : il représente la recherche, la quête. L’étoile, qui a une fonction d’orientation dans la nuit, renforce l’idée de progrès dans une direction, de poursuite d’un but.

Ce doigt symbolise l’élan vers ce qui est éventuel et significatif, la recherche de sens, la curiosité pénétrante.

Sur le majeur se trouvent le soleil et la note : Sal Armoniacum sive Splendor Solis – « Sel ammoniac ou Splendeur du Soleil ».

Ce sel ammoniac (ou salmiac), qui a la propriété de se volatiliser sans fondre (de se sublimer), renvoie à la spiritualisation de la matière.

Associé à l’image du soleil , le majeur relie la main au ciel, le sujet à une dimension transpersonnelle. Il montre la grandeur spirituelle demandée à l’alchimiste.

L’annulaire est orné d’une lanterne et de l’inscription : Suceris Lunariae sive Alumen Philosophorum – « Sucre de lunaire ou Alun philosophique ».

L’alun est un sel double de sulfate d’aluminium hydraté qui est utilisé pour la floculation des solides dans des milieux aqueux. La lanterne, quant à elle est une invention humaine qui maîtrise le feu pour éclairer la nuit. Contrairement aux astres précédemment cités, elle ne représente pas la lumière cosmique, mais celle du moi conscient.

L’annulaire figure ainsi la nécessaire faculté de discernement.

Enfin, l’auriculaire porte la clé et l’annotation : Humor sive Sal Commune Philosophorum – « Humeur ou sel commun des philosophes ».

Le sel commun est synonyme de conservation et de saveur, d’intérêt, d’esprit mis en éveil. La clé, qui ouvre et referme, symbolise la capacité d’accéder à ce qui est caché et de le garder, de le retenir.

Ainsi le petit doigt symbolise la connaissance du secret et la discrétion. Ne dit-on pas « Mon petit doigt m’a dit… » ?

L’analyse des cinq doigts met en évidence les dispositions psychiques requises dans le processus d’individuation (volonté, curiosité, spiritualité, discernement, discrétion). Contrairement à d’autres représentations symboliques de la main, l’absence de numérotation ou d’ordre explicite sur les doigts de la main alchimique renforce l’idée que ces qualités ne constituent pas un processus avec des étapes successives, mais des vertus simultanément requises pour que la transformation s’opère. Prises dans leur ensemble, ces cinq qualités bordent l’intégration des contenus inconscients.

En conclusion, la main alchimique, émergeant de l’inconscience, porte sur elle les signes du travail intérieur :

- attaché au poignet, l’écusson montre les pulsions instinctives ;

- les doigts figurent les attitudes psychiques conscientes nécessaires qui contiennent ce qui est intériorisé ;

- tandis que la paume représente le lieu de la transformation des opposés, la fonction transcendante.

Dans le feu du creuset, la conscience s’éprouve. Ainsi comprise, la main des philosophes ne se réduit pas à une image ésotérique : elle incarne le geste même de l’alchimiste, à la fois créateur et créé par son propre travail intérieur.

V. La main, support de la psyché

Dans un cours donné à l’Institut C. G. Jung de Zurich en 1969, Marie-Louise von Franz déclarait, dans Alchimie et imagination active :

« […] la psyché inconsciente a toujours été projetée sur l’une ou l’autre partie du corps. Pour Descartes par exemple, elle était située dans la glande pinéale ; plus tard, apparut le mythe du cerveau qui est encore valide pour nombre de neurologues, de psychiatres, et de psychologues modernes. Le cerveau est le support de projection de l’inconscient. C’est ainsi que la projection se déplace. Les tribus les plus primitives, telles que les Australiennes, placent la psyché dans le gras des reins, tandis que certaines tribus africaines la situent dans le ventre et que pour les indiens d’Amérique, elle se trouve placée dans le cœur, ce qui correspond au stade décrit ici par Paracelse et Dorn. Plus tard, on la situe, comme nous l’avons vu, dans la glande pinéale puis le cerveau. »

M-L. von Franz, Alchimie et Imagination active, pages 116 et 117

Depuis la fin du XIXème siècle, plusieurs études en neurobiologie ont mis en évidence la présence de neurones un peu partout dans le corps humain et les chercheurs n’ont pas hésité à qualifier l’intestin de « deuxième cerveau ». La neurobiologie contemporaine redécouvre empiriquement ce que la pensée symbolique savait déjà : la psyché s’incarne dans le corps tout entier.

Ainsi la projection de la psyché évolue au fil des époques et des cultures. La présente étude de représentations de la main du XVᵉ au XVIIᵉ siècles en occident laisse apparaître que si une part de la psyché a été projetée sur le cerveau, une autre l’a été sur la main.

Dans un développement sur les méthodes d’imagination active et de formulation des contenus psychiques, Carl Gustav Jung a d’ailleurs vu une certaine complémentarité entre la main et l’intellect :

« Il est souvent indispensable que des contenus vagues soient précisés par une mise en forme visible ; par exemple par le dessin, la peinture, le modelage. Les mains souvent savent déchiffrer une énigme avec laquelle l’intellect se débat en vain. Car par la mise en forme le rêve est continué et détaillé à l’état de veille, et le fait qu’il était au début incompréhensible et isolé est intégré à l’ensemble de la personnalité, même si le sujet n’en a d’abord pas conscience. »

C.G. Jung, L’Âme et le Soi – Renaissance et individuation, page 172.

Le geste de la main permet parfois d’atteindre une solution ou une clarification que le raisonnement seul ne parvient pas à trouver. La main, en ce sens, agit comme un médium entre la psyché et la matière : elle rend visible ce que l’esprit perçoit confusément et a ainsi un effet thérapeutique.

Ainsi, la partie de la psyché projetée sur la main serait celle qui guide et sauve. Cependant, il faut aussi rappeler la face sombre de la main du maître : l’autorité qui instruit peut aussi frapper, traumatiser et devenir un terrible instrument de maltraitance.

Conclusion

Dans cet article, nous avons examiné les représentations de « la main du maître », qu’il soit maître d’école, de chœur, spirituel ou alchimique. Elle apparaît comme un moyen d’ordonner, de transmettre, d’orienter. Elle organise le monde du savoir autant qu’elle initie à une forme de justesse intérieure.

Toutefois, comme évoqué dans Les mains d’Orphée, l’image de la main porte également une dimension singulière : elle exprime la réalité subjective, la marque personnelle de l’être.

Ainsi, la main peut être considérée comme la projection conjointe du Moi et du Soi : le Moi qui agit et crée, et le Soi qui oriente, contient et tend vers l’équilibre des contraires. Elle représente un lieu symbolique où se rejoignent l’action consciente et le principe d’unité intérieure.

Octobre 2025

Adresser un message à Claire Droin

Claire Droin

Basée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, Claire Droin exerce en tant que psychopraticienne et anime des ateliers visant à explorer et approfondir la connaissance de soi.

Claire s’intéresse à la pensée de C.G. Jung et à sa vision du monde psychique, trouvant dans ses ouvrages une source d’inspiration et de compréhension approfondie.

A travers sa pratique et grâce à sa contribution à l’Espace Francophone Jungien, en qualité de secrétaire, Claire a à cœur d’aider l’être humain à mieux comprendre sa nature profonde.

Pour en savoir plus, voir son site internet PBAtitude

Séminaires

Elle coanime des séminaires de formation avec d’autres membres d’Espace Francophone Jungien.

Articles

- La main du maître

- Les mains d’Orphée

- Du quatre au cinq : vers une nouvelle perception de la psyché

- Approche de l’archétype du cinq

- Essai sur le mandala quinaire

- Unus Mundus : l’unité du monde selon C.G. Jung et W. Pauli

- L’Imagination Active selon Carl Gustav Jung

- Recommandations autour de la pratique de l’Imagination Active

- La participation mystique selon C.G. Jung et ML. von Franz

Brèves et coups de cœur