Le mot « mandala », issu du sanskrit, signifie « cercle », et un « mandala quinaire » est donc un cercle divisé en cinq parties. Si le mandala occupe une place importante dans l’œuvre de Carl Gustav Jung, ce dernier s’est principalement concentré sur les mandalas quaternaires. Pourtant, la symétrie d’ordre cinq est omniprésente dans la nature, l’univers et les productions de la psyché humaine. Cet essai vise à explorer les manifestations du mandala quinaire, à en interroger le sens et la portée psychologique. Claire Droin

Schumann Resonance (7.83Hz) – ©Jacob Lee Adlington

Sur cette page

- Le mandala quinaire dans l’œuvre de Jung

- Le mandala quinaire dans la psyché humaine

- Le mandala quinaire dans la nature

- Mouvements et vibrations planétaires

- Conclusion et perspectives

Le mandala quinaire dans l’œuvre de Jung

Carl Gustav Jung s’est largement intéressé aux mandalas, les considérant comme des représentations de la totalité psychique, de l’union des contraires et comme des témoins du processus d’individuation. Cependant, la majorité des mandalas qu’il a étudiés ont une structure quaternaire, en lien avec ses concepts des quatre fonctions psychologiques (pensée, sentiment, sensation, intuition) et des quatre éléments alchimiques (terre, eau, air, feu). Dans ce cadre, le cinquième élément, ou quintessence, n’apparaît que sous une forme centrée ou englobante, symbolisant un principe transcendant unifiant les quatre éléments.

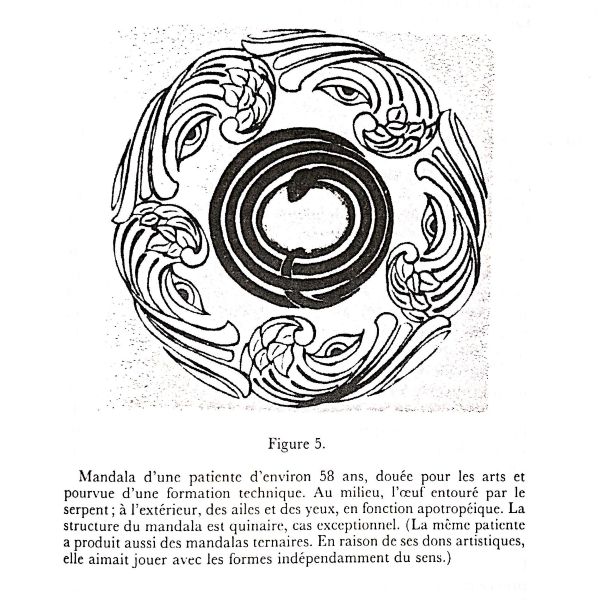

Pourtant, dans L’Âme et le Soi, Jung mentionne un mandala quinaire réalisé par l’une de ses patientes. Celui-ci représente cinq yeux disposés en un motif de polyophtalmie, évoquant une « conscience multiple ». C’est ce symbole particulier qui motive Jung à mentionner ce mandala quinaire mais bien qu’il en reconnaisse le caractère exceptionnel de sa présence dans l’inconscient, il n’en propose pas d’analyse approfondie.

L’Âme et le Soi – C. G. Jung – Albin Michel p.121

Cette prépondérance des mandalas quaternaires dans l’œuvre de Jung soulève plusieurs questions. Reflète-t-elle un attachement personnel à un modèle symbolique basé sur le quatre ? Ou bien traduit-elle un biais collectif inconscient, ancré dans une époque où les représentations en croix ou en carré dominaient la pensée symbolique ?

Le mandala quinaire dans la psyché humaine

Bien que rares, les mandalas quinaires existent bel et bien en tant que productions spontanées de la psyché humaine. Ils constituent des objets de méditation et de réflexion pour ceux qui les conçoivent. Leur structure repose sur la symétrie d’ordre cinq inscrite dans un cercle ou un cycle.

Très présent dans l’ésotérisme occidental, le pentacle (étoile à 5 branche inscrite dans un cercle) est souvent associé aux cinq éléments (terre, eau, feu, air, esprit). Il représente aussi l’homme naturel (hylique) aux proportions humaines « parfaites ». Lire aussi l’article Approche de l’archétype du cinq.

Des rosaces pentagonales apparaissent dans certaines cathédrales, comme celles d’Amiens (France, Somme) ou de Sens (France, Yonne), et comportent des motifs étoilés ou fleuris pentagonaux, intégrés dans leurs vitraux ou sculptures.

D’un point de vue mathématique, cette symétrie correspond à cinq rotations de 72° autour d’un centre.

- En algèbre, elle est associée aux groupes cycliques abéliens Z5.

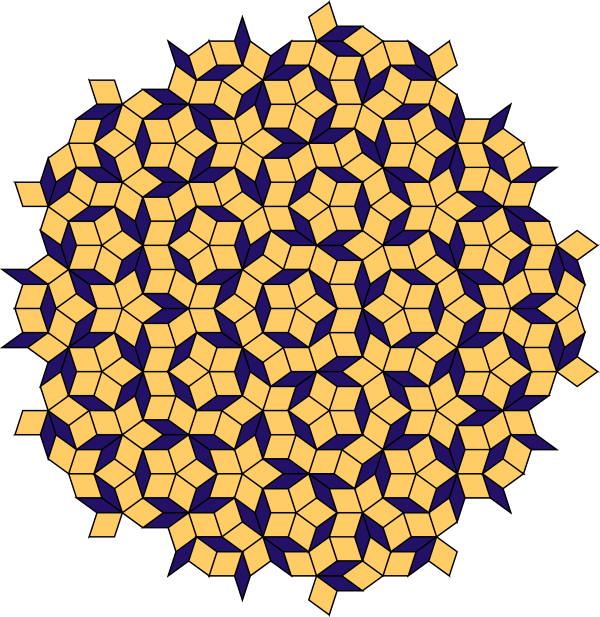

- En géométrie euclidienne plane, les pavages réguliers à base de pentagones sont impossibles. Il a fallu attendre les années 1970 et les travaux de Roger Penrose pour découvrir un pavage non périodique basé sur la symétrie d’ordre cinq. Celui-ci, constitué de deux types de triangles isocèles (le triangle d’or obtus et le triangle d’or aigu), illustre une forme d’organisation fondée sur une répétition quasi-périodique. Ce pavage a depuis trouvé des applications en décoration et en architecture, comme le pavage du sol d’un bâtiment de l’Université A&M (Etats-Unis, Texas).

Pavage de Roger Penrose

Pavage de Roger Penrose

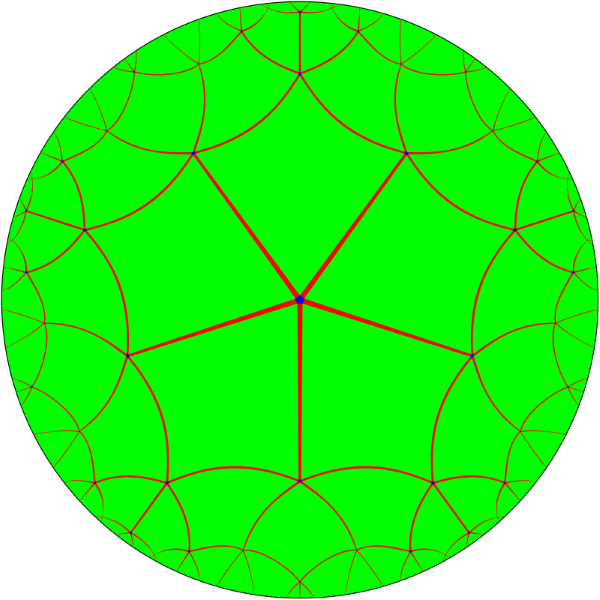

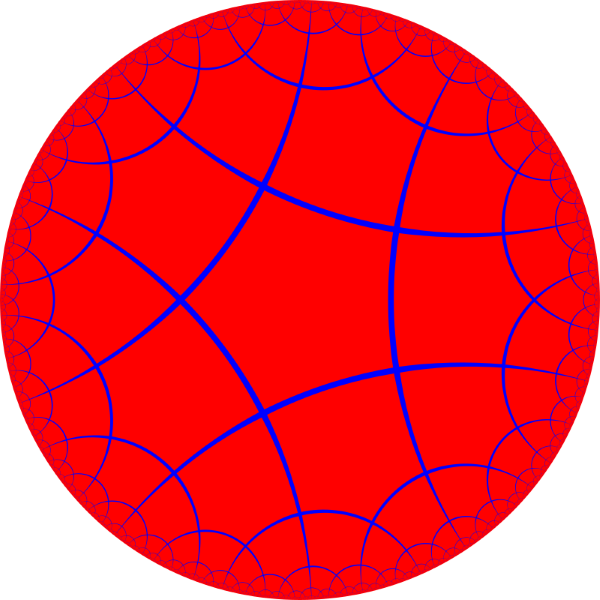

- En géométrie hyperbolique (une géométrie non euclidienne où les lignes parallèles peuvent diverger, utilisée notamment pour modéliser l’espace courbe), des pavages formant des mandalas quinaires apparaissent dans les représentations du disque de Poincaré.

Pavages de disques de Poincaré

- Enfin, dans l’espace, le dodécaèdre régulier peut être perçu comme un pavage sphérique à base de pentagones réguliers.

Le mandala quinaire dans la nature

Les structures quinaires incluses dans un cercle ou une sphère sont omniprésentes dans la nature, bien que souvent méconnues. En voici quelques exemples.

Règne végétal

La symétrie pentaradiée est caractéristique de nombreuses fleurs, notamment celles de la famille des Convolvulaceae, comme le liseron et l’ipomée. Ces fleurs présentent une corolle circulaire à cinq pétales soudés, formant une étoile. L’ipomée, également appelée « belle de jour » ou « peigne de Vénus », est connue pour ses fleurs qui s’ouvrent le matin et se ferment l’après-midi, suivant un cycle quotidien.

De nombreux fruits, tels que les nèfles, les poires et, les pommes (symboles de connaissance) présentent une symétrie pentaradiée au niveau de leurs pépins et de leurs loges lorsqu’on les coupe transversalement.

Coupe équatoriale d’une pomme

Le peuplier deltoïde, aussi appelé liard, révèle une moelle en forme d’étoile à cinq branches en coupe transversale d’un rameau. Cet arbre, sacré pour les Lakotas, tribu autochtone américaine du groupe ethnique Sioux, est dédié à « l’étoile du matin », Vénus, dont le mouvement orbital forme un motif pentagonal.

Règne animal

La pentasymétrie s’observe chez les échinodermes, dont font partie les étoiles de mer. Cependant, pour trouver des figures de mandalas quinaires complètes comprenant les motifs pentaradiés et le cercle, il faut s’intéresser à la classe des oursins (Echinoidea), qu’ils soient sphériques ou aplatis comme les oursins galettes ou les dollars des sables. L’oursin des sables de couleur pourpre (Echinarachnius parma) symbolise, dans l’imagination populaire américaine, les Cinq Plaies du Christ.

Dollar de sables – Photo Unsplash

Minéraux et cristallographie

Les structures cristallines d’ordre cinq strict ne se rencontrent pas dans la nature car elles ne permettent pas de remplir l’espace périodiquement. Toutefois, certains minéraux adoptent une forme pentagonale imparfaite comme :

- Les cristaux de pyrite et de cobaltite dans lesquels apparaissent des pyritoèdres (polyèdre à 12 faces pentagonales, chaque pentagone possédant une face plus longue que les quatre autres).

- La pentagonite, minéral rarissime, qui doit son nom à sa macle cyclique à pseudosymétrie d’ordre 5 grâce à une légère distorsion du réseau cristallin. Elle produit de cristaux de section pentagonale (étoiles à 5 branches) souvent incomplète, qui forme, en groupe, de magnifiques oursins d’une couleur bleu vif, translucide.

- Les quasi-cristaux qui présentent une structure ordonnée mais non périodique, ce qui les différencie des cristaux conventionnels. Instables thermodynamiquement, ils ne se forment que dans des conditions spécifiques, souvent par refroidissement rapide. Leur découverte expérimentale en 1982, grâce à l’observation de figures de diffraction présentant une symétrie d’ordre 5 (icosaédrique), a profondément modifié la compréhension de la cristallographie et a valu à Dan Shechtman le prix Nobel de chimie en 2011. Leur étude s’est appuyée sur les pavages non périodiques de Penrose, découverts antérieurement.

Image Pixabay

- Par ailleurs, en 2009, un quasi-cristal naturel présentant une symétrie d’ordre 5 a été découvert en Russie dans une roche météoritique. Il a été appelé Icosahédrite.

Ce dernier exemple de mandala quinaire nous montre qu’il peut donc aussi être présent dans l’espace.

Mouvements et vibrations planétaires

La course de Vénus

Connue sous les appellations « Étoile du matin », « Étoile du soir » en raison de son cycle diurne apparaissant tantôt à l’Est, tantôt à l’Ouest, ou encore « Étoile du berger », Vénus est en réalité une planète dont la brillance nocturne surpasse celle des autres astres.

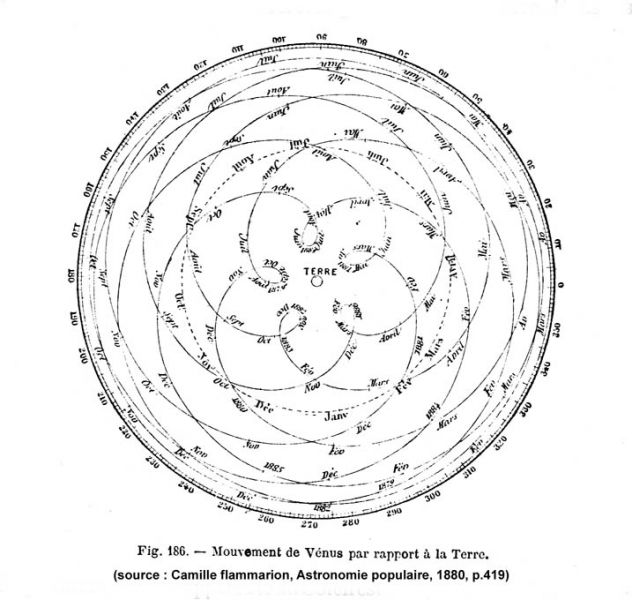

Les anciens astronomes, notamment les Mayas, avaient observé que les positions successives de Vénus par rapport à la Terre dessinaient un motif pentagonal. Ce mandala quinaire géocentrique (ayant pour centre la terre) est le reflet d’ une relation orbitale particulière des deux planètes : Vénus effectue 13 révolutions autour du Soleil tandis que la Terre en réalise 8. Cette configuration particulière génère ainsi une forme de fleur à cinq pétales en raison de la proximité du rapport 13/8 avec le nombre d’or.

C’est l’adoption du modèle héliocentrique par Nicolas Copernic au XVIᵉ siècle qui a permis de mieux comprendre ce phénomène. En traçant les segments reliant la Terre et Vénus dans leur différentes positions autour du Soleil, on obtient aussi un mandala quinaire, cette fois, centré sur le Soleil.

Dans l’alchimie, qui suscitait l’intérêt de Jung, Vénus est associée au cuivre (symbole ♀ représentant aussi le féminin en biologie). Ce métal est considéré comme une étape intermédiaire dans la transmutation du plomb (Saturne) en or (Soleil). Le symbolisme des métaux et des planètes en alchimie peut renvoyer à une hiérarchie de niveaux de conscience toujours plus hauts, ou à une série de défauts caractérisant l’être peu conscient. Ainsi le cuivre et Vénus représentent tantôt la justice tantôt la luxure son contraire, ou la justesse et l’excès.

Vibration terrestre et cymatique

Découverte par Winfried Otto Schumann dans les années 1950, la résonance de Schumann est une vibration terrestre constante mesurée à 7,83 Hz. Cette fréquence influence fortement le vivant et ses conséquences sont particulièrement visibles en son absence. Des « Simulateurs de Schumann » ont même dû être intégrés aux missions spatiales pour éviter le « mal de l’espace » des astronautes quand il n’étaient plus soumis à cette résonnance. Ces dispositifs sont également utilisés en spéléologie pour ceux qui s’aventurent loin sous terre.

Or les vibrations peuvent se manifester par des formes géométriques cohérentes dans des substances fluides. La technique, mise en œuvre avec des moyens modernes par Hans Jenny dans les années 1960, a permis le développement de la cymatique, à la fois science dédiée à l’étude des effets des vibrations sur la matière et technique de création artistique. La cymatique a permis de visualiser la résonnance de Schumann qui génère un motif quinaire fascinant, témoignant de l’harmonie de cette vibration terrestre, essentielle pour le vivant.

Conclusion et perspectives

Bien que Carl Gustav Jung l’ait peu exploré, le mandala quinaire est présent dans la nature, que ce soit sur Terre, dans l’espace ou dans les manifestations de la psyché humaine. L’unité, pour intégrer une symétrie d’ordre cinq, semble parfois devoir s’accommoder de certaines distorsions, d’ajustements ou d’éléments d’un ordre différent, et il arrive que l’intervention humaine soit nécessaire pour qu’elle soit révélée.

Si Jung avait eu accès aux avancées scientifiques récentes, aurait-il approfondi son exploration du mandala quinaire ? Aurait-il découvert davantage de ces figures dans les productions de ses patient(e)s ? Quelles implications cela pourrait-il avoir pour la psychologie jungienne ? Que pourraient représenter les cinq branches du mandala quinaire dans une perspective jungienne ? Ces interrogations restent ouvertes aujourd’hui. Mais comme Jung l’écrivait à propos des mandalas :

« Étant donné que ces images représentent des anticipations intuitives d’évolutions à venir, il est profitable au contraire de s’y attarder, afin d’intégrer à la conscience, en se servant d’elles, assez de contenus de l’inconscient pour que la conscience atteigne ensuite effectivement le niveau d’évolution qu’elles ont fait entrevoir. » L’Âme et le Soi – C.G. Jung – Albin Michel p.122

Peut-être est-il temps de revisiter ces figures oubliées pour enrichir notre compréhension du psychisme humain ?

Mars 2025

Voir également des images de mandalas quinaires et lire l’article Approche de l’archétype du cinq.

Adresser un message à Claire Droin

Claire Droin

Basée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, Claire Droin exerce en tant que psychopraticienne et anime des ateliers visant à explorer et approfondir la connaissance de soi.

Claire s’intéresse à la pensée de C.G. Jung et à sa vision du monde psychique, trouvant dans ses ouvrages une source d’inspiration et de compréhension approfondie.

A travers sa pratique et grâce à sa contribution à l’Espace Francophone Jungien, en qualité de secrétaire, Claire a à cœur d’aider l’être humain à mieux comprendre sa nature profonde.

Pour en savoir plus, voir son site internet PBAtitude

Articles

- Du quatre au cinq : vers une nouvelle perception de la psyché

- Approche de l’archétype du cinq

- Essai sur le mandala quinaire

- Unus Mundus : l’unité du monde selon C.G. Jung et W. Pauli

- L’Imagination Active selon Carl Gustav Jung

- Recommandations autour de la pratique de l’Imagination Active

- La participation mystique selon C.G. Jung et ML. von Franz

Brèves et coups de cœur