« Celui qui regarde à l’extérieur rêve, celui qui regarde à l’intérieur s’éveille »

Que reste-t-il de l’âme dans un monde dominé par la vitesse, la technique et les machines ? Peut-être cette certitude : elle est encore en nous, si nous prenons le temps de l’écouter. J-P. Robert

Extrait de la couverture du livre Entretiens de C. G. Jung présenté dans cet article

Extrait de la couverture du livre Entretiens de C. G. Jung présenté dans cet article

Sur cette page

- À l’occasion des 150 ans de la naissance de Jung

- Ces anniversaires « ronds »

- Ce qui inquiétait Jung… et nous inquiète encore plus

- Quand les objets nous envahissent… et nous gouvernent

- L’âme est introuvable !

- La prolifération de contenus générés par l’IA

- Face à la modernité, le retour à l’intériorité

- Retrouver les autres, retrouver la nature

- Conclusion

À l’occasion des 150 ans de la naissance de Jung

Le 26 janvier 2025, dans le cadre du colloque L’œuvre de Jung, présent et devenir, j’ai ouvert ma conférence L’ombre et le mal – Un monde de « puers » en évoquant le contexte dans lequel Jung vit le jour, le 26 juillet 1875. Un monde qui, de transformations en révolutions, a vu s’emballer la cadence au point que l’accélération, autrefois imperceptible, est devenue vertigineuse, modifiant nos repères et nos modes de vie.

Face à cette course effrénée du monde, il est frappant de voir combien la voix de Jung, surgissant à nouveau dans nos bibliothèques réelles ou virtuelles, semble vouloir nous rappeler l’essentiel. Pour exemple, l’éditeur américain Chiron annonce la sortie d’un inédit pour le 150ᵉ anniversaire de la naissance de Jung :

« Un GRAND événement arrive le 26 juillet… Les ultimes conférences de Jung vont enfin voir le jour. »

« Un GRAND événement arrive le 26 juillet… Les ultimes conférences de Jung vont enfin voir le jour. »

En France, ce n’est pas un événement : quinze ans plus tôt, les éditions La Fontaine de Pierre ont publié la transcription de ces entretiens (couverture de l’ouvrage en tête de l’article). Cet ouvrage allait plus loin que l’édition de Chiron, puisqu’il incluait aussi les conversations que Jung eut en 1957 et 1959 au domicile de la famille Tauber à Winterthour.

Si la sortie du livre chez Chiron marque le public anglophone, c’est qu’elle fait écho aux dernières paroles enregistrées d’un Jung très expérimenté, direct dans ses propos et truculent, répondant librement à une assemblée d’étudiants.

Ces anniversaires « ronds »

Pourquoi sommes-nous si attachés à ces anniversaires « ronds » : 100 ans, 150 ans ? Pourquoi pas 137 ou 151 ans ? Sans doute parce que ces chiffres, arbitraires en apparence, nous offrent des repères visuels. Ils nous donnent l’occasion de faire une pause, de dresser un bilan, de mesurer le chemin parcouru.

Entre 1875 et 2025, que s’est-il joué ? Quels échos, quelles dissonances entre le monde qui a vu naître Jung et celui où nous vivons aujourd’hui ? Ces dates fétiches ne sont peut-être qu’un prétexte, mais un prétexte salutaire : celui de comparer, de réfléchir, d’interroger ce que nous avons gagné et ce que nous avons perdu.

Ce qui inquiétait Jung… et nous inquiète encore plus

Ces comparaisons ne sont pas nouvelles : en 1975, pour le centenaire de la naissance de Jung, Marie-Louise von Franz posait déjà un regard inquiet sur l’état du monde, à la lumière des préoccupations de Jung. Elle écrivait alors, dans le Cahier de Psychologie Jungienne n° 6 (été 1975) :

« Vers la fin de sa vie, le Docteur Jung ne se préoccupait plus des péripéties extérieures des petits événements quotidiens, son esprit était profondément affecté par la situation mondiale générale. Il était tourmenté non seulement par la menace d’une guerre nucléaire, mais plus encore par la surpopulation croissante. Pour la première fois peut-être dans l’histoire, la survie de l’humanité dans son ensemble semblait menacée, et aujourd’hui, huit ans après sa mort, la situation m’apparaît encore plus sombre qu’elle ne l’était pendant sa vie. »

C.G. Jung et les problèmes de notre époque, p. 37

Cinquante ans plus tard, les dangers ne se sont pas dissipés : ils se sont démultipliés. À la menace nucléaire et à la surpopulation s’ajoutent l’urgence climatique, les migrations forcées, et l’ombre portée des technologies hors de contrôle. Plus que jamais, l’humanité paraît vaciller sous le poids de ses propres excès.

Quand les objets nous envahissent… et nous gouvernent

La citation ci-dessous, extraite de l’article « Ecoutez les humains, vos objets vous parlent ! » de Fabrizio Sabelli, interroge [en 2002] la relation entre l’humain et les objets qui l’entourent :

« Qui suis-je ? Quelle est ma place dans « l’air du temps» ? Quelle est ma fonction dans cet univers étrange qu’on appelle « société postmoderne » ou « société contemporaine » ? Ai-je aux yeux des humains une quelconque identité ?

Enfin, quel est mon rôle dans l’histoire? Simple miroir d’un mode de production ? Pur artefact éphémère ou acteur, véritable acteur, capable d’existence autonome, producteur de sens, transmetteur de messages, et même organisateur de révoltes ?

Ce que les humains des sociétés postmodernes ne savent pas ou ne savent plus c’est que je possède une âme. Animée est la voiture qui les accueille chaque jour, animée est la montre griffée qu’ils ont choisie dans le but de « faire tendance », et aussi l’attaché-case qui les accompagne partout, l’ordinateur avec lequel ils dialoguent et le téléphone mobile qui les connecte avec le monde… »

Revue La Vouivre, Modernités, Vol.12 2002, p. 67

Un quart de siècle plus tard, nous sommes littéralement envahis par une multitude d’objets, à la fois réels et virtuels. Loin d’être passifs, ces objets nous sollicitent sans cesse, se livrent à une compétition acharnée et prétendent même « nous aider » en accomplissant notre travail à notre place.

L’âme est introuvable !

Nous attribuons une âme à nos machines, mais la nôtre devient introuvable. Elle ne fait plus la une, ne figure sur aucun écran. Pourtant, elle murmure encore dans le silence, s’invite dans nos rêves et se rappelle à nous par d’innombrables symptômes. C’est elle qui, au cœur de la modernité, refuse obstinément de se laisser dissoudre.

Les moyens pour retrouver cette âme ne manquent pas. Parmi eux, les études jungiennes offrent des chemins multiples à qui veut s’y engager. Pourtant, ce foisonnement a son revers : comme dans la plupart des disciplines aujourd’hui, l’hyper-spécialisation fragmente la vision d’ensemble. Chaque article éclaire un détail, une nuance, un concept… jusqu’à ce que l’essentiel se dilue. À force d’accumuler les analyses, nous perdons la vue d’ensemble. Cette richesse devient parfois contre-productive : elle finit par nous désorienter plus qu’elle ne nous guide.

La prolifération de contenus générés par l’IA

Et voici qu’un autre risque s’impose : celui d’un savoir fabriqué à la chaîne par des algorithmes, sans regard, sans pensée, sans âme.

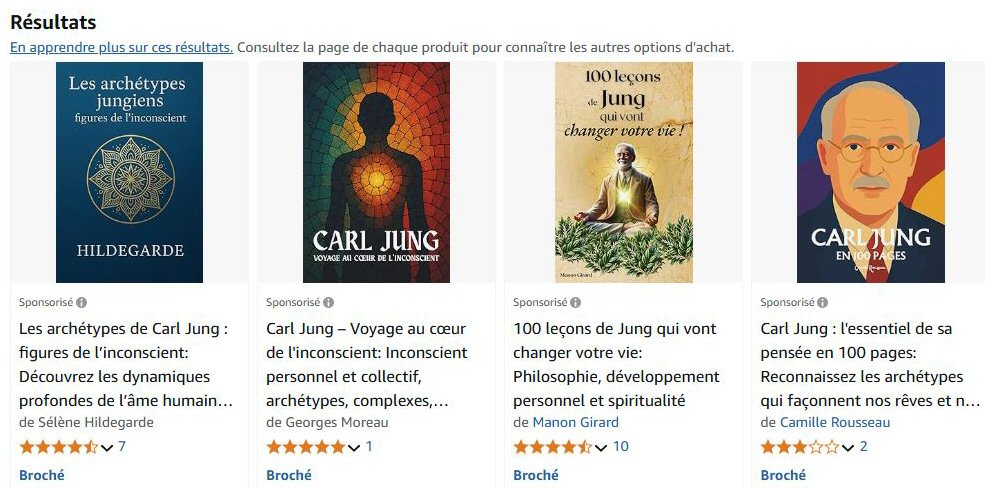

À cette fragmentation s’ajoute aujourd’hui un phénomène inédit : la prolifération exponentielle de contenus générés par l’intelligence artificielle. En quelques clics, il est désormais possible de produire un livre « sur Jung », de créer une chaîne YouTube qui enchaîne des vidéos pseudo-explicatives ou des citations hors contexte, et même de générer des « guides pratiques » entièrement automatisés.

Exemple de livres générés par IA mis en avant sur Amazon – Juillet 2025

Amazon en regorge déjà, mis en avant par des algorithmes qui privilégient la quantité à la qualité. Derrière ces publications fantômes, des individus exploitent ces technologies pour maximiser leurs profits, éloignant encore un peu plus le lecteur des fondamentaux de la pensée jungienne.

Exemple de vidéos générées par IA mises en avant sur YouTube – Juillet 2025

Cette production mécanique nous rappelle que plus que jamais, il nous faut retrouver ce qui ne peut être automatisé : l’expérience intérieure et l’importance de l’humain.

Face à la modernité, le retour à l’intériorité

Ce déferlement de nouveautés pourrait nous pousser au pessimisme, à la nostalgie d’un « avant » idéalisé ou à la tentation du repli sur soi. Diaboliser le présent ou, à l’inverse, l’encenser aveuglément ne mène nulle part.

Il nous faut plutôt habiter notre époque telle qu’elle est, avec ses forces et ses failles. Les objets dits « intelligents » doivent rester à leur juste place. Ils peuvent être utiles, mais ne doivent pas agir à notre place. Cela suppose une vigilance constante contre la dilution du sens et un retour à l’expérience intérieure. Celle qui s’exprime dans les rêves, dans l’imagination active, dans les moments de lenteur où la vie retrouve son épaisseur.

Ce retour n’est pas un refus du monde. Il est un contrepoint à la massification, un travail sur soi qui nous permet de revisiter la conscience collective et ses opinions toutes faites. Lire autrement. Échanger. Expérimenter. Redonner place au dialogue avec l’inconscient. Voilà ce qu’aucune intelligence artificielle ne pourra jamais simuler.

Retrouver les autres, retrouver la nature

Revenir à l’intériorité n’exclut pas le lien avec le monde extérieur. Il nous invite au contraire à retisser des relations authentiques, à retrouver la qualité des rencontres humaines, loin des écrans et des échanges instantanés.

Il nous appelle aussi à renouer avec la nature, non comme un décor mais comme une présence vivante qui nous relie à plus grand que nous. Marcher, respirer, observer, écouter… Ces gestes simples redonnent souffle et sens. Ils nous rappellent que nous faisons partie d’un tout, et que ce tout ne peut être réduit à des données ni à des algorithmes.

Conclusion

Cent cinquante ans après la naissance de Jung, ses questions demeurent brûlantes. L’humanité vacille sous ses propres excès, et pourtant une voie reste ouverte. Elle ne passe pas par la fuite ni par la fascination pour la nouveauté, mais par un retour à ce qui nous fonde : l’âme, le travail intérieur, le dialogue avec ce qui nous habite et nous dépasse.

Ces anniversaires sont peut-être des repères arbitraires, mais ils nous offrent l’occasion de réfléchir à ce qui donne sens à nos vies. Jung nous a appris qu’au cœur même du chaos, une graine de transformation est possible. C’est à chacun de la reconnaître, de la nourrir et de la laisser grandir.

La citation « Celui qui regarde à l’extérieur rêve, celui qui regarde à l’intérieur s’éveille » qui figure dans le titre est extraite de C.G. Jung, lettre du 22 octobre 1916 adressée à Fanny Bowditch (Letters, Volume 1: 1906–1950, p. 33)

26 juillet 2025

Adresser un message à Jean-Pierre Robert

Jean-Pierre Robert

Jean-Pierre Robert, fondateur du présent site, assure la mise en ligne des contenus. Il est le rédacteur de plusieurs articles, présentation d’ouvrages, entretiens et assure la mise en page du site.

Il coanime des séminaires de formation avec des membres d’Espace Francophone Jungien.

Textes publiés :

- L’intelligence artificielle dans nos vies (visioconférence du 14/01/2026)

- 150 ans après la naissance de Jung

- Que sont réellement les contes de fées ?

- L’ombre et le mal (conférence du 26/01/2025)

- Sabina Spielrein fascine !

- L’intelligence artificielle et la psyché

- Le défi de l’Humain face à l’intelligence artificielle

- La psychologie de Carl Gustav Jung expliquée clairement

avec Ariane Callot - C.G. Jung support idéal à de multiples projections

- Carl Gustav Jung et Junichirô Tanizaki font l’éloge de l’ombre

avec Ariane Callot - La persona et les réseaux sociaux

- Les bienfaits de l’introversion