Dans ce diptyque, Dragana Favre explore les Backrooms comme une figure contemporaine de la katabasis, une descente dans l’inconscient collectif à l’ère numérique. Entre mythologie défaite, angoisse du vide et esthétique liminale, elle met en résonance jeux vidéo, cinéma et art contemporain avec la pensée de Jung.

Une réflexion originale qui éclaire les formes nouvelles de l’imaginaire et de la dissociation psychique dans notre monde saturé de données.

Version anglaise de cet article

Sur cette page

- Horreur liminale, katabasis numérique et dissociation psychique

- Les Backrooms : un mythe numérique émergent

- Un mythe sans dieux : l’errance comme katabasis contemporaine

- Qu’entend-on par katabasis ?

- La katabasis rejouée dans les Backrooms

- Niveaux de jeu : urgences sans cause, oppressions sans menace

- Du mythe à la répétition vide : une post-symbolisation

- Dissociation et non-lieu : l’inconscient sans transcendance

- Supporter l’absence, réapprendre à rêver

- Cinéma, art et espaces de seuil dans la psyché contemporaine

- Bibliographie

Horreur liminale, katabasis numérique et dissociation psychique

« Là où la compréhension échoue, les images apparaissent. »

« Ce qui est refoulé se rend perceptible d’une manière demi-sombre, comme une image spectrale, et c’est ainsi qu’on le rencontre comme inquiétant. » C.G. Jung, CW 9i, §66

Les Backrooms : un mythe numérique émergent

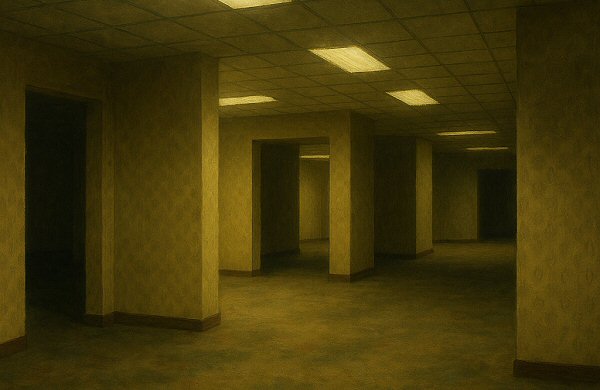

Depuis quelque temps, un lieu étrange s’est insinué dans les marges de l’imaginaire numérique : les Backrooms. Ce n’est ni une simple légende urbaine ni un mème passager, mais un mythe émergent, né anonymement sur un forum puis propagé comme un virus symbolique à travers jeux vidéo, récits interactifs, vidéos YouTube, TikToks hantés.

Un mythe sans héros, sans dieux, sans récit clair mais avec une architecture mentale d’une densité croissante. Un espace vide, mais saturé. Silencieux, mais grondant de présence. Un no man’s land tapissé de moquette humide, baigné d’une lumière trop jaune, peuplé de couloirs sans fin, sans dehors, sans issue.

Dans cette cartographie de l’ennui métaphysique, on ne meurt pas : on erre. Et cette errance est tout sauf anodine. Elle mime au pixel près une descente dans l’inconscient.

Mais ici, la descente ne chute pas.

Elle s’étire.

Elle se dilate dans un temps sans bords, sans direction, sans fin.

Ce n’est pas l’enfer du mouvement ou de la torture, mais le cauchemar d’un présent figé, d’un éternel retour sans variation, un temps circulaire et ralenti, où chaque seconde pèse comme une éternité sans issue.

Quelque chose guette, mais ne vient jamais.

Ou plutôt : c’est le temps lui-même qui guette.

Celle qui veille, c’est cette boucle invisible, cette vigilance sans visage où l’attente devient substance, où le silence s’épaissit, où l’angoisse devient atmosphère.

Ce n’est pas la menace d’un événement.

C’est l’écrasement d’un avenir qui ne vient pas, le vertige d’un futur évacué.

On ne sait plus depuis combien de temps on est là.

Peut-être depuis toujours. Peut-être depuis rien.

Un mythe sans dieux : l’errance comme katabasis contemporaine

Les Backrooms ne montrent pas seulement la peur du vide.

Elles révèlent le vide de la peur.

Elles ne relèvent pas d’un simple imaginaire fictif, mais d’un espace symbolique brut, un miroir sans tain tendu à une psyché saturée. Il ne s’y passe presque rien, mais tout y insiste : une atmosphère, un climat, une présence qui n’apparaît jamais tout à fait, mais dont l’insistance use le réel comme une goutte sur la pierre.

Qu’entend-on par katabasis ?

En psychologie jungienne et en psychologie des profondeurs, la katabasis désigne une descente symbolique dans l’inconscient souvent vécue comme une crise, une période sombre où les structures de l’ego s’effondrent, où le matériau de l’Ombre remonte à la surface, ouvrant la voie à une transformation potentielle.

Elle correspond à ce que la mystique appelle la « nuit noire de l’âme » et, en alchimie, au nigredo, la phase de noircissement préalable à toute renaissance. Dans le processus d’individuation, la katabasis constitue une étape nécessaire : une plongée dans l’inconnu psychique pour récupérer les aspects perdus ou refoulés du Soi.

La katabasis rejouée dans les Backrooms

Ce décor rejoue, de manière contemporaine et dégradée, les motifs de la katabasis, cette descente initiatique dans les profondeurs de la psyché :

- Perte de repères : L’espace n’est pas linéaire, mais cyclique, déformé, incertain. Les lumières clignotent sans logique apparente, selon un rythme organique, comme si l’architecture elle-même respirait ou suffoquait.

- Déshumanisation progressive : Dans Backrooms 1998, la caméra tremble, la respiration s’emballe, les sons prennent vie. Le joueur ne dirige plus l’expérience : il y est absorbé, happé dans une boucle où le temps ne passe pas, il se referme.

- Rencontre avec l’innommable : Des entités floues, sans visage, sans intention claire. Elles ne poursuivent pas toujours, parfois elles regardent simplement. Et ce regard, sans origine, sans jugement, est plus déstabilisant qu’une attaque : il est le visage nu de l’angoisse.

Niveaux de jeu : urgences sans cause, oppressions sans menace

Certains niveaux de jeux incarnent ces variations. Dans Level !, surnommé Run for your life !, l’utilisateur est jeté dans une fuite panique sans raison ni destination. L’urgence précède la narration. À l’inverse, Level 0 met en scène une oppression sans menace : aucun ennemi visible, mais une tension permanente, comme si le simple fait d’exister là constituait une agression contre l’intégrité psychique. Dans ces mondes, la dissociation n’est pas une conséquence, elle est la structure même de l’espace.

Du mythe à la répétition vide : une post-symbolisation

Cette dissolution des repères narratifs où il n’y a ni quête, ni monstre, ni salut, rend les Backrooms profondément post-mythologiques. Le mythe ne structure plus l’expérience : il s’effondre dans la répétition vide. Le sacré n’est plus convoqué, il est simulé. On ne prie plus les dieux, on explore des levels. On ne consulte plus les oracles, on déchiffre des data dumps.

L’Ombre, dans la psychologie jungienne, surgit souvent dans les marges, les rêves, les lapsus, les états-limites. Ici, elle se manifeste dans l’hyperréalisme d’un néon qui grésille, dans les textures trop parfaites, dans la répétition d’un couloir sans fin. Elle n’émerge plus d’une forêt obscure, mais du clignotement stérile d’un monde qui refuse de finir.

Dissociation et non-lieu : l’inconscient sans transcendance

Comme dans certains rêves cliniques (une maison à mille étages, un hôpital vide, des escaliers qui ne mènent nulle part) les Backrooms rejouent une angoisse fondamentale : celle que le monde soit plein, mais insensé. Saturé de détails, mais privé de signification.

Dans notre culture surchargée de données, d’alertes, de rationalité fonctionnelle, ces lieux apparaissent comme un exutoire inversé : un lieu où rien ne se passe, mais où tout pèse. La moquette sale, les papiers froissés, les grésillements sans origine : autant de signes qui n’indiquent plus rien. Le signe s’est détaché du sens.

Marc Augé appelait cela les non-lieux : aéroports, hôtels, centres commerciaux, espaces de transit, sans identité propre. Mais ici, le non-lieu devient lieu total, une scène close où le sujet tourne en boucle dans un espace qui lui refuse le symbolique.

La fonction transcendante de Jung ne peut s’activer : aucune troisième voie n’apparaît. Seul subsiste le retour du même.

Supporter l’absence, réapprendre à rêver

L’espace des Backrooms n’est pas seulement une dystopie architecturale. C’est un miroir fracturé où la psyché contemporaine explore son propre vertige. Entre saturation sensorielle et absence de symbolisation, ces lieux témoignent d’un seuil profond : là où les formes archétypales ne se manifestent plus dans la mythologie, mais dans la structure même du vide.

Dans cette errance figée, il ne s’agit pas d’interpréter. Il s’agit de supporter l’absence. Et peut-être, en l’habitant, de réapprendre à rêver autrement.

Cinéma, art et espaces de seuil dans la psyché contemporaine

À première vue, les Backrooms semblent uniques, presque aberrantes. Mais en vérité, elles s’inscrivent dans une constellation plus vaste, celle d’une sensibilité contemporaine marquée par l’angoisse de l’espace, la dissolution de l’identité et la hantise d’un vide qui ne s’efface plus.

Depuis plusieurs décennies déjà, artistes, cinéastes et concepteurs de jeux vidéo fabriquent des mondes analogues : des espaces liminaux, ambigus, dans lesquels l’imaginaire ne se déploie plus selon un récit, mais se décompose dans un état. Ce ne sont pas des univers de narration, mais des mondes d’intensité, où la psyché ne cherche plus un salut, mais une sortie, parfois sans issue.

Certains films en incarnent l’esthétique avec une acuité troublante. Dans Beau Is Afraid (Ari Aster, 2023), chaque lieu devient une épreuve somatique : l’appartement surprotégé est déjà saturé d’angoisse et de contrôle paranoïaque ; plus loin, la rue devient un cauchemar urbain, la forêt un ventre hallucinatoire, la maison une matrice maternelle retournée. Ce ne sont pas des décors, ce sont des chambres mentales, des lieux d’absorption psychique.

Dans Synecdoche, New York(Charlie Kaufman, 2008), c’est la scène elle-même qui engloutit la vie. Un homme reconstruit sa ville à l’intérieur d’un hangar, pour y répéter sa propre existence sans fin. La copie prolifère, les doublures prennent le pas sur l’original. Le récit s’enroule sur lui-même jusqu’à saturation : le théâtre devient psyché, et la psyché, répétition vide.

Avec Tarkovsky, dans Stalker (1979), l’espace se fait réponse mystérieuse : la Zone ne dit rien, mais elle jauge. Elle attend. Elle murmure. À chaque pas, quelque chose d’invisible décide, comme si l’espace contenait un jugement latent. La lenteur n’est pas esthétique : elle est métaphysique. Elle crée une attente sans objet, une tension suspendue, un seuil qui refuse de se nommer.

Dans une direction plus brutale, Cube (Vincenzo Natali, 1997) met en scène un piège géométrique, où les personnages errent de salle en salle sans comprendre la logique qui les enferme. L’humain n’a plus d’histoire, seulement des réflexes. Chaque geste est un acte de survie dans un système froid, mathématique, désincarné.

De son côté, The Platform (Galder Gaztelu-Urrutia, 2019) réduit la descente au pur axe vertical. Une plateforme transporte la nourriture de cellule en cellule ; plus on descend, plus la faim, la honte et la violence prennent le pas sur le langage. Ce n’est pas seulement le corps qui est affamé : c’est la subjectivité elle-même, privée de toute transcendance.

Dans tous ces films, l’espace n’est pas un cadre, mais un symptôme. Ce n’est pas le décor qui angoisse, mais ce qu’il empêche d’émerger. Chaque salle, chaque recoin, chaque seuil est une scène close où la symbolisation échoue. Il ne s’agit plus de raconter un enfer : il s’agit de le construire lentement, par couches, jusqu’à ce qu’il soit respirable.

Ce mouvement d’absorption se retrouve dans l’art visuel contemporain, où ce n’est plus la figure qui parle, mais le creux. Chez Gregor Schneider, dans ses installations comme Haus u R, les pièces semblent normales, mais quelque chose cloche : les couloirs se répètent à l’identique, les murs se rapprochent imperceptiblement, l’air devient trop dense. On croit être chez soi, mais ce chez-soi est un leurre. L’espace domestique devient un piège doux, un lieu qui vous observe, vous guette, vous dissout.

À l’inverse, Rachel Whiteread fige l’absence. En moulant des volumes négatifs (l’intérieur d’une pièce, l’empreinte d’un escalier) elle donne forme à ce qui n’est plus là. Dans Ghost (1990) ou House (1993), c’est le vide qui devient monument, le deuil qui devient structure, la disparition qui devient texture.

Avec James Turrell, les Ganzfeld Rooms effacent jusqu’aux contours. La lumière y est matière. Elle envahit tout. L’œil ne sait plus où s’ancrer. Il n’y a plus de profondeur, plus de repère, plus de direction. L’espace se referme dans une perception sans objet. Ce n’est plus nous qui regardons : c’est la lumière qui nous regarde. On flotte dans un seuil sans bord.

Même dans les marges numériques, cette esthétique prolifère. Sur Reddit, Tumblr ou TikTok, de jeunes artistes publient des images de couloirs trop vides, de parkings souterrains sans humains, de piscines abandonnées aux reflets flous. Des scènes banales, mais arrachées à leur contexte. Le familier devient spectral, l’anodin devient dissociatif. Ces images ne montrent rien, mais elles évoquent une nostalgie sans objet, une perte sans récit, un malaise non localisé.

Comme dans les Backrooms, tout pourrait être un signe mais aucun ne s’ouvre. La symbolisation est suspendue, comme dans certains rêves où l’on revient dans une maison connue, mais où tout est figé, trop propre, trop net. L’espace est reconnaissable mais ne vous reconnaît plus. L’œil cherche du sens, mais ne trouve que de la surface. Rien ne répond.

Ce que les Backrooms, le cinéma liminal, les jeux et l’art contemporain ont en commun, ce n’est ni un genre ni un langage, c’est une expérience de seuil. Une suspension. Une densité sans forme. Une intensité qui ne cherche pas à se dire, mais à se faire ressentir.

Ils parlent tous d’un même vide : celui que le symbolique n’arrive plus à habiter mais qui persiste pourtant, comme une angoisse sans origine, une présence sans figure, un appel sans voix.

Jung écrivait que l’inconscient ne cesse jamais de produire des images, même lorsque le Moi s’effondre. Mais parfois, ce sont les images elles-mêmes qui vacillent. Elles deviennent trop nettes, trop vides, trop répétées, ou au contraire trop floues, trop instables, trop dissoutes. Ce n’est plus l’imaginaire qui donne forme au chaos, mais le chaos qui contamine l’imaginaire.

Alors peut-être faut-il créer sans lui. Fabriquer des seuils là où il n’y a plus de récit. Accueillir l’absence de forme comme la dernière forme de présence. Et dans ce suspense, non pas fuir mais attendre que quelque chose insiste encore.

Ces espaces liminaux, entre errance et absence, nous invitent à interroger ce que devient l’imaginaire dans notre monde saturé.

Au terme de cette exploration, il reste peut-être à habiter le vide pour y réapprendre à rêver.

Ainsi se dessine un miroir contemporain de la psyché : fragmenté, inquiétant, mais porteur d’une possible transformation.

Bibliographie

Octobre 2025

Dragana Favre

Dragana Favre est psychiatre FMH et docteure en neurosciences, spécialisée en psychothérapie analytique. Formée aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à l’Institut C.G. Jung de Zurich, elle exerce en cabinet privé à Genève et intervient régulièrement sur les thèmes de la psychologie jungienne, de la conscience et de la symbolisation.

Dragana Favre est psychiatre FMH et docteure en neurosciences, spécialisée en psychothérapie analytique. Formée aux Hôpitaux Universitaires de Genève et à l’Institut C.G. Jung de Zurich, elle exerce en cabinet privé à Genève et intervient régulièrement sur les thèmes de la psychologie jungienne, de la conscience et de la symbolisation.

Titulaire d’un doctorat en neurosciences (Université d’Alicante) après un master à Göttingen, elle développe une approche intégrative fondée sur les dynamiques archétypiques, la temporalité psychique et la phénoménologie de la conscience.

Elle siège au conseil d’administration de l’IAJS, qu’elle co-préside en 2024 et 2025, et anime le Salon Jungien, un espace de réflexion vivant à la croisée de la clinique et des enjeux contemporains.

Son site personnel : draganafavre.ch

Articles