Dans une conversation riche en réflexions, Peggy Vermeesch rencontre l’analyste jungien Martin Schmidt, dont le travail embrasse les dimensions symbolique, esthétique et clinique. S’appuyant sur la pensée jungienne et psychanalytique, Schmidt aborde le concept de Soi, son travail avec des patients psychotiques, les complexes culturels en Russie et en Chine, ainsi que le rôle de la beauté, de l’art et du sublime, la question de la temporalité, la rupture du cadre analytique et le trauma érotisé.

L’entretien explore les paradoxes du travail analytique, ainsi que les risques et sacrifices inhérents au processus d’individuation.

Version anglaise de cet entretien

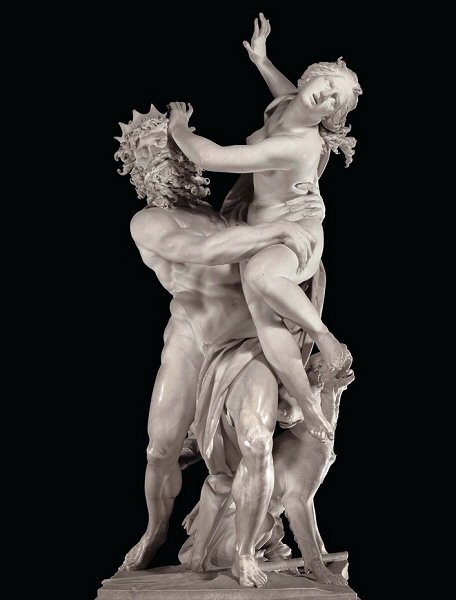

L’Enlèvement de Proserpine de Bernini (CC BY-SA 3.0).

Cet entretien est également disponible en vidéo

Cet entretien est également disponible en vidéo

Retrouvez également l’entretien original avec Martin Schmidt en vidéo, en anglais, avec des sous-titres en français.

Sur cette page

- L’individuation et le concept de Soi

- Le travail analytique jungien

- Complexes culturels

- Risques et sacrifices

- États de grâce en analyse

- La face sombre du Soi

- La beauté, la laideur et le sublime

- L’importance du paradoxe

- La temporalité et la rupture du cadre

- Éros et le traumatisme érotisé

- Le cancer de Freud

- La Society of Analytical Psychology (SAP) à Londres

- La formation analytique

L’individuation et le concept de Soi

Peggy Vermeesch : Le concept de Soi traverse une grande partie de votre travail. C’est le cas, par exemple, dans le livre que vous avez publié l’année dernière, Contemporary Voices on Individuation, édité par Giorgio Tricarico, dans lequel vous signez un chapitre intitulé Individuation : Les trois décisions majeures de la vie nécessitent de prendre des risques. Vous y soulignez une différence essentielle entre la tradition jungienne et les autres approches psychodynamiques. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Martin Schmidt: Pour moi, la différence essentielle tient à la manière dont on comprend le Soi. Chez Freud, le self n’est pas une instance agissante : c’est un terme désignant la totalité du corps et de l’esprit, les principaux « acteurs » de la psyché étant le moi, le surmoi et le ça. Pour Jung, la dynamique la plus importante se joue entre le Soi et le moi. Le moi fait certes partie du Soi, mais le Soi possède également sa propre capacité d’action, une dynamique qui lui est propre.

Cela m’a profondément touché, et j’ai fini par réaliser que, tant sur le plan clinique que personnel, il est essentiel de prendre conscience de la relation entre le moi et le Soi. Il m’est alors apparu que la vie nous confronte à trois grandes questions auxquelles chacun doit répondre :

- Que faire de son temps.

- Avec qui passer ce temps.

- Où vivre ?

J’ai constaté que, chez mes patients, si l’on se contente de laisser le moi répondre à ces questions, on se heurte rapidement à des difficultés. Se fier uniquement au moi conduit souvent à choisir un métier parce qu’il est le mieux rémunéré, parce que votre famille souhaite que vous l’exerciez, parce que c’est celui que la plupart des habitants de votre ville exercent, ou parce que votre école vous le recommande. Le choix d’un partenaire se fait alors très souvent en fonction de l’apparence, de la richesse ou de l’approbation familiale. Parfois, il peut même s’agir de quelqu’un que votre famille désapprouve fortement, mais le choix reste néanmoins dicté par le moi. De la même manière, pour le lieu de vie, on se tourne généralement vers la ville où l’on a toujours vécu, à proximité de la famille et des amis, ou vers la grande ville la plus proche.

Mais si l’on mobilise à la fois le moi et le Soi pour répondre à ces questions, alors ce que l’on fait ne sera peut-être pas le mieux rémunéré, mais ce sera porteur de sens, peut-être même une véritable vocation. Ce sera passionnant. Ce sera quelque chose que l’on a hâte de faire, qui nous donne de l’énergie, qui nourrit notre âme et que l’on sent valoir la peine d’être vécu. Ensuite, votre partenaire ne sera peut-être pas le plus séduisant ni le plus riche, mais la connexion sera profonde. On aura le sentiment que c’est la personne idéale, qu’il existe quelque chose de spécial entre vous, que l’amour est réel. Enfin, on pourra vivre n’importe où, car cette connexion à soi permet de se créer un chez-soi partout.

Freud ne partage pas cette idée d’un Soi dynamique, qui a été pour moi si formatrice et si importante.

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir psychanalyste jungien ?

Comme beaucoup de jeunes dans la vingtaine, j’ai traversé une crise ontologique sur le sens de la vie et sur ce que je devais faire. J’ai lu de nombreux ouvrages spirituels, comme ceux de Khalil Gibran, Hermann Hesse, Rumi, Lao Tseu, Ouspensky, Gurdjieff, et surtout Krishnamurti. C’est ce cheminement qui m’a conduit à Jung.

Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est la position de Jung sur la croyance. Il disait, en substance : « Je ne crois pas, je ne peux pas croire. Soit il y a une raison de penser quelque chose, soit je ne peux pas y croire. La croyance est une conviction dont on n’a pas de connaissance certaine. Si l’on sait, il n’est pas nécessaire de croire. » Ces mots ont profondément résonné en moi.

Plus tard, j’ai découvert qu’il ne s’agissait pas seulement d’une philosophie, mais aussi d’une possible carrière, d’un véritable mode de vie. Je pouvais m’en servir. L’argent ou le commerce ne m’ont jamais vraiment intéressé, mais j’ai toujours voulu aider les gens. J’étais également conscient de mes propres blessures narcissiques et de mes défenses, qui nécessitaient d’être prises en compte. Il m’a semblé que suivre une formation de psychanalyste jungien me permettrait de faire quelque chose de significatif, capable d’aider les autres autant que moi-même, tout en assouvissant ma soif d’apprentissage tout au long de la vie.

Lorsque j’ai obtenu mon diplôme de psychologie, je me suis un peu lancé à l’aveugle dans un poste de psychologue dans la fonction publique et j’ai fait de la recherche, ce qui était convenable, mais pas particulièrement nourrissant. Mais lorsque je me suis retrouvé à travailler comme psychologue dans un centre de réhabilitation psychiatrique auprès de patients psychotiques, j’ai senti que j’avais trouvé ma place. C’était si stimulant, si fascinant, de travailler avec des personnes ayant vécu des expériences que je ne pouvais imaginer. Cela m’a conduit à me former, d’abord comme psychothérapeute, puis comme psychanalyste jungien au SAP.

Pensez-vous que l’individuation soit un processus courant, ou faut-il des années d’analyse pour y parvenir ? En quoi le cadre analytique diffère-t-il des autres relations dans son rôle de soutien à ce cheminement ?

Il y a une grande différence entre maturation et individuation. Tout le monde mûrit. Nous rampions, puis marchons, puis traversons l’adolescence, la quarantaine et la vieillesse. Mais l’individuation signifie autre chose. Cela veut dire devenir soi-même, découvrir qui l’on est, développer sa personnalité, prendre des risques et élargir sa perspective.

Cela peut se réaliser de nombreuses manières. Il n’est pas nécessaire de suivre une analyse pour s’individuer, mais je pense que celle-ci peut favoriser le processus d’individuation. C’est un peu comme cultiver des tomates en Angleterre. On peut les faire pousser dans son jardin, mais si on les cultive dans une serre, elles sont généralement meilleures. On peut contrôler plus facilement les conditions.

L’analyse fonctionne comme une serre, dans ce sens. Dans les relations ordinaires, il y a beaucoup de distorsions. Parents, partenaires, amis ont tous des attentes à notre égard, ce qui rend plus difficile d’être totalement honnête avec eux. On ne veut pas blesser leurs sentiments. En analyse, au contraire, nous avons le privilège d’entendre la vérité, ou quelque chose qui s’en approche. Cela favorise véritablement l’authenticité. Le chemin vers l’individuation passe par l’honnêteté envers soi-même : affronter des vérités inconfortables, ce qui, je pense, est beaucoup plus facile dans le cadre analytique que dans la vie quotidienne.

Un processus aussi profond peut durer des années. Il m’a certainement aidé dans mon propre processus d’individuation, et je vois qu’il aide de nombreux patients sur le même chemin.

Le travail analytique jungien

Ce qui ressort avec force de l’ensemble de vos écrits, c’est votre immense amour et votre profond respect, et j’imagine aussi votre gratitude, pour le travail analytique jungien. Comment vos propres années d’analyse ont-elles contribué à façonner votre processus d’individuation ?

Le mot clé pour moi est la gratitude, qui est un apport de Melanie Klein. Elle a écrit un livre intitulé Envy and Gratitude [Envie et gratitude et autres essais]. Dans cet ouvrage, elle propose une formule magnifique, que j’ai trouvée véridique : plus on est envieux, plus on est malheureux et psychiquement fragile. À l’inverse, plus on est reconnaissant, envers ce que l’on est et ce que l’on possède, plus on est heureux et en bonne santé mentale. Je considère que c’est un principe directeur dans ma propre vie, mais aussi dans ma pratique clinique.

Si l’on parvient à atteindre un état de gratitude, on se trouve dans une bonne position, car l’envie ne se contente pas d’attaquer l’objet que l’on envie, elle attaque également ses propres bons objets. C’est ce qui la rend si pernicieuse. Par exemple, j’ai eu un patient qui a acheté une Ford Mondeo, pas une voiture spectaculaire, juste une Mondeo. Mais il l’adorait. C’était sa première voiture. Il la nettoyait chaque semaine, mettait la radio et conduisait simplement. Pendant ces premières semaines, il se disait : « Mon Dieu, c’est merveilleux. J’aime ma voiture. J’aime ma liberté. » Puis son frère a acheté une Mercedes. Soudain, non seulement il en voulait à la Mercedes de son frère, mais sa Ford Mondeo lui semblait désormais nulle. Il ne l’aimait plus, il en était gêné. Il ne voulait plus la conduire ni laisser son frère la voir. C’est un exemple très clair de ce que décrit Klein : l’envie détruit vos bons objets internes, et la gratitude est véritablement le chemin vers le bonheur.

Alors oui, bien sûr, je suis reconnaissant pour mon analyse, bien que peut-être pas de la manière que l’on pourrait imaginer. J’ai suivi treize années d’analyse, quatre fois par semaine. Ce fut un processus très intense. Ce dont je suis reconnaissant, c’est qu’il n’était pas parfait. Dans une relation aussi longue et intime, on voit non seulement sa propre ombre et ses blessures narcissiques, mais aussi celles de son analyste. D’une certaine manière, cela a fini par faciliter la séparation, car ce n’était pas un processus idéalisé dans lequel un gourou transmet sa sagesse. Nous étions vraiment engagés ensemble. Je suis donc très reconnaissant pour cette expérience, qui a été formatrice et a joué un rôle considérable dans mon développement.

Environ cinq ans après mon analyse jungienne, j’ai également suivi une thérapie kleinienne, deux fois par semaine pendant quelques années, simplement pour découvrir une autre approche. J’étais intéressé, car j’avais beaucoup étudié Freud et Klein, ainsi que Jung. Cette relation a été également utile et intéressante.

Ainsi, l’analyse a joué un rôle majeur dans mon développement et dans mon travail.

Pensez-vous qu’il devrait être recommandé que les analystes ou thérapeutes retournent en analyse de temps en temps au cours de leur carrière, disons tous les dix ans ?

Freud en recommandait cinq. Dans son article Analysis Terminable and Interminable [L’analyse finie et l’analyse infinie], il disait qu’aucune analyse n’est jamais achevée. L’inconscient est trop vaste. On ne peut pas résoudre tous ses problèmes. Ainsi, lorsque l’on termine une analyse, on reste encore en devenir. Freud recommandait donc de retourner en analyse tous les cinq ans, ce qui va dans le sens de ce que vous dites. Mais c’est un peu fort, tout de même, car ni Freud ni Jung n’ont eux-mêmes fait d’analyse.

Pour ma part, j’ai trouvé précieux de retourner en analyse, et si je devais traverser à l’avenir une crise ou une difficulté, je l’envisagerais à nouveau. Mais je ne dirais pas que c’est quelque chose que l’on devrait faire.

Complexes culturels

Je comprends que vous aimez voyager et enseigner dans de nombreux pays. Comment cela a-t-il commencé et qu’est-ce que cela vous a appris ?

J’ai toujours aimé voyager, même avant d’être thérapeute. J’aime élargir mes horizons en découvrant différentes cultures et en rencontrant des personnes diverses.

Dans le cadre de mon travail, cela a probablement commencé il y a environ vingt-cinq ans. J’ai eu la grande chance d’être invité par Jan Wiener à rejoindre un petit groupe international d’analystes dont l’objectif était de former les premiers analystes jungiens russes. C’était extrêmement stimulant. J’étais très honoré d’y être invité. Je me sentais comme un pionnier, partant pour le Far Est. J’ai adoré. J’y allais trois ou quatre fois par an pendant huit ans, principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. C’était formidable. Et, grâce au succès de ce projet, j’ai ensuite été invité à faire la même chose pendant quatre ans en Ukraine.

Ensuite, j’ai été invité à devenir le responsable régional de l’IAAP pour l’Europe centrale, chargé de coordonner la formation des analystes jungiens dans huit pays. Et, dans ma plus récente aventure, j’ai participé à la formation des premiers analystes jungiens en Chine. Je dirais qu’aujourd’hui, environ la moitié de mon travail consiste à enseigner et superviser dans différents pays, et l’autre moitié à faire de l’analyse avec des patients.

Cette entreprise m’a énormément appris, sur moi-même et sur les différentes cultures. Par exemple, j’aurais honte d’inviter l’un de mes collègues chinois à déjeuner en Angleterre. En Chine, on vous sert plus de vingt plats pour le déjeuner. En Angleterre, si vous avez un sandwich et un paquet de chips, vous avez de la chance.

J’ai trouvé les complexes culturels fascinants. En Russie, par exemple, il y a le complexe de la Babouchka, où les grands-mères exercent une influence disproportionnée. On voit certaines constellations se répéter en supervision, et elles révèlent ces complexes culturels. Presque la moitié des cas sur lesquels j’ai travaillé à Moscou concernaient des hommes qui compensaient un sentiment de castration dans des familles où les mères et les grands-mères étaient très puissantes, en devenant ivres et physiquement violents.

En Chine, j’ai remarqué deux complexes récurrents. Le premier est une forte préférence pour les garçons, plus forte que dans tout autre pays que j’ai pu voir, au point que certaines grossesses de filles sont interrompues ou que des filles sont données. Le second est, bien sûr, la politique de l’enfant unique. J’ai enseigné dans des universités où personne dans l’amphithéâtre n’avait de frère ou de sœur. Cela a un impact considérable, notamment sur l’importance accordée à la réussite scolaire. Il y a une pression énorme sur l’enfant unique pour qu’il réussisse. Beaucoup de cas en supervision concernent des enfants qui peinent sous les attentes intenses de leurs parents. Ils étudient de huit heures du matin à dix heures du soir, six jours par semaine, sans temps pour l’amitié ou le jeu. Les parents les amènent souvent en thérapie parce qu’ils se sont rebellés en se faisant du mal ou en refusant d’aller à l’école. Ils sont contraints de vivre la vie que leurs parents n’ont pas vécue, ce contre quoi Jung a fortement mis en garde.

Mais la plus belle leçon, c’est que les gens sont fondamentalement les mêmes, où que l’on aille. Nous sommes tous des êtres humains avec les mêmes angoisses et les mêmes fragilités.

Risques et sacrifices

Dans votre article intitulé Individuation: finding oneself in analysis – taking risks and making sacrifices [Individuation : se trouver dans l’analyse – prendre des risques et faire des sacrifices], publié en 2005, vous insistez sur l’importance du sacrifice et de la perte dans le processus d’individuation, et vous écrivez que « le moi doit souffrir pour permettre au Soi de s’exprimer ». Quels types de sacrifices avez-vous en tête ? Et quels sacrifices pensez-vous qu’un analyste doive faire au service de ses patients ?

En fin de compte, le principal sacrifice dans le processus d’individuation concerne la prise de conscience que le moi n’est pas le Soi. Le moi aime croire qu’il commande. Nous aimons penser que nous sommes le grand « Je suis ». Le plus grand sacrifice consiste pour le moi à réaliser qu’il est là pour être au service du Soi. Il n’est pas là pour régner.

Il y a aussi des sacrifices narcissiques. Pour beaucoup, devenir parent est un soulagement, car cela permet de comprendre que l’on n’est pas la créature la plus importante de la planète. L’individuation consiste à accepter cela. Plus on est en lien avec les autres, mieux on se sent.

Ce que cela implique pour un analyste, c’est qu’il y a beaucoup de sacrifices, notamment en prenant conscience que les patients deviennent souvent dépendants de vous. Il faut donc les prévenir à l’avance de vos vacances. On ne peut pas prendre de pause trop longue. Si vous avez un patient dépendant, il faut réaliser que vous pourriez prendre un engagement qui dure plus de dix ans. Il faut être prêt à cela et gérer cette responsabilité.

Être analyste exige également une attitude analytique : mettre sa propre personnalité en retrait, ne pas divulguer de détails personnels sur sa famille, sa vie ou ses valeurs. Cela signifie essayer d’être authentique et bienveillant, mais aussi neutre et dévoué. De véritables sacrifices sont nécessaires en permanence pour pratiquer efficacement.

J’apprécie beaucoup l’axiome de Winnicott. Il disait que pour être analyste, il faut être émotionnellement présent, ne pas se venger et ne pas être détruit. C’est un excellent conseil. Nous sommes souvent tentés de nous venger lorsque les patients nous attaquent, et l’une des plus grandes formes de vengeance peut être d’accepter de mettre fin à la thérapie. Ne pas être détruit signifie maintenir sa position analytique. Si vous devenez l’ami de votre patient plutôt que de rester neutre, vous perdez cette position. Il faut toujours essayer de maintenir les limites et ne pas passer à l’acte.

États de grâce en analyse

En 2017, vous avez écrit un chapitre avec Catherine Crowther dans le livre Moments of Meeting [Moments de rencontre], édité par Susan Lord. Le chapitre s’intitule States of Grace in Analysis, et a été publié en français dans les Cahiers Jungiens de Psychanalyse sous le titre États de grâce : les moments Eurêka et la reconnaissance du savoir non-pensé. Pourquoi avez-vous choisi le mot grâce et que voulez-vous dire par là ?

Nous avons choisi le mot grâce parce qu’il rend bien l’idée d’un état d’esprit où quelque chose est reçu plutôt que produit.

Je me suis toujours beaucoup intéressé à l’idée de Jung concernant les deux types de pensée. L’une est la pensée dirigée, générée par le moi, nécessaire pour résoudre rationnellement des problèmes. L’autre est la pensée créative, qui vient du Soi plutôt que du moi. C’est comme si nous devenions un conduit, permettant à une idée d’être reçue.

J’adore ces moments en analyse où le patient ou l’analyste apporte quelque chose, et l’autre répond : « C’est vraiment intéressant, cela semble vrai. » On n’a pas l’impression que l’idée appartient à quelqu’un. Elle émerge simplement ou est reçue.

Bion développe également cette idée. Il parle de pensées existant avant les penseurs, comme s’il y avait des pensées qui attendent que quelqu’un soit capable de les recevoir. J’adore cela.

J’ai observé cela à la fois dans ma pratique clinique et dans ma propre vie. Il faut un certain niveau de développement émotionnel, ou avoir traversé des épreuves et des événements majeurs de la vie, pour être capable de recevoir une certaine pensée. Par exemple, il y a des pensées que je n’aurais pas pu avoir avant le décès de mes parents ou avant la naissance de mes enfants. Je constate la même chose chez mes patients. Ce n’est qu’après certaines crises ou certains développements qu’ils sont capables de réaliser ou de recevoir quelque chose. Le travail analytique consiste à créer un environnement où ces états d’esprit, ou états de grâce, peuvent se produire, permettant à des vérités d’émerger sans sembler fabriquées par le moi.

Pourquoi grâce ? Parce que ce mot évoque aussi une dimension spirituelle et transcendante. Un état de grâce est un état dans lequel on est ouvert à recevoir quelque chose d’un ordre supérieur. Il ne s’agit pas de religion en tant que telle, mais d’être en contact avec quelque chose de transcendant plutôt que quelque chose généré par le moi. Il y a aussi de la grâce dans le mouvement physique, comme en ballet. Il y a une élégance propre à cet état d’esprit.

La face sombre du Soi

Vous écrivez également que parfois le Soi est vécu comme destructeur et conduit à une « anti-individuation ». Comment comprenez-vous ces expériences contrastées du Soi ?

Une des critiques adressées à Jung est qu’il est beaucoup trop optimiste dans sa représentation de l’individuation comme un processus idéalisé de développement du Soi, menant vers le Nirvana. En réalité, beaucoup de nos patients considèreraient l’individuation comme un luxe. Ils essaient d’abord de renforcer leur moi suffisamment pour survivre.

En travaillant dans des hôpitaux psychiatriques, j’ai été frappé par le nombre de patients, en particulier des schizophrènes, qui ont été décimés par des tsunamis d’angoisse psychotique provenant du Soi inconscient. Leur moi n’était pas assez fort pour supporter ce déferlement d’angoisse, qui les a fragmentés et détruits.

Cela m’a fait penser que le Soi est vraiment comme un dieu grec. Il n’est pas seulement bienveillant et bénéfique ; il peut aussi être capricieux et cruel. Le mot anglais awe est intéressant. Les expériences du Soi sont numineuses, pleines d’admiration ou d’émerveillement. En anglais, il y a un jeu de mots utile : certaines choses peuvent être awe-some, merveilleuses, mais d’autres sont awe-ful, terribles. Les expériences du Soi peuvent être à la fois awesome et awful.

Pour cette raison, Jung a assimilé le Soi à l’image de Dieu. La Bible et la mythologie grecque regorgent d’histoires de personnes qui aperçoivent Dieu et se transforment en sel ou en pierre, sont brûlées vives, ou déchiquetées par leurs propres chiens, comme Actéon qui vit Diane se baigner. Ces histoires montrent que s’exposer au Soi n’est pas une affaire légère.

En 2012, vous avez reçu le Michael Fordham Prize pour votre article Psychic Skin: psychotic defences, borderline process and delusions [Peau psychique : défenses psychotiques, processus limite et délires]. Pourriez-vous nous expliquer en quoi le travail avec des patients psychotiques diffère du travail analytique avec d’autres patients ?

J’ai eu beaucoup de chance de travailler pendant plus de vingt ans dans la réhabilitation psychiatrique avec des patients souffrant de schizophrénie et de troubles graves de la personnalité. Notre travail consistait à les aider à sortir d’hôpitaux psychiatriques de longue durée pour réintégrer la communauté, en utilisant des méthodes diverses (thérapie individuelle, thérapie de groupe, ergothérapie, art-thérapie), tout en leur dispensant une formation aux compétences pratiques comme le travail, la gestion des factures ou la cuisine. Ce fut une période vraiment passionnante. Cela m’a aussi montré les extrêmes de la condition humaine. C’est incroyable ce que traverse quelqu’un souffrant de psychose, ce qu’il endure. Cela m’a aidé à comprendre le sens et la fonction des délires, et combien ils peuvent être utiles pour maintenir les patients en vie.

Bien sûr, il faut adapter sa pratique aux patients psychotiques. Heureusement, il existe un transfert vers l’institution, ce que Meltzer appelait la mère-brique (brick mother), ainsi qu’un transfert vers l’équipe. Mais en psychothérapie individuelle, des adaptations sont nécessaires, surtout si quelqu’un est très paranoïaque. Des séances plus courtes peuvent être utiles et, paradoxalement, il peut être préférable que le patient se trouve plus près de la porte que de vous, car il peut avoir besoin de s’échapper. Au début, nous avions des alarmes anti-panique dans chaque pièce, que nous avons supprimées car nous savions que cela ne ferait qu’augmenter la paranoïa du patient, ainsi que celle de l’analyste.

J’ai également appris à être prudent et à ne pas utiliser trop de techniques comme l’amplification ou l’imagination active avec les patients psychotiques. Ils sont déjà perdus dans l’inconscient collectif, donc l’objectif est de les aider à gérer leurs symptômes psychotiques. Par exemple, nous organisions des groupes sur les hallucinations auditives pour aider les patients à trouver un moyen d’interagir avec leurs voix. L’humour est un exutoire essentiel, tant pour le patient que pour l’analyste, dans ces situations.

Mon expérience au Portugal Prints Psychiatric Rehabilitation Centre m’a donné une solide formation en pathologie, diagnostic, évaluation et compréhension des pathologies sévères. Cela m’a également aidé par la suite, lorsque je travaillais avec des patients plus névrotiques, à identifier leurs parties psychotiques. Certains patients ont très peur de devenir fous, et je pouvais leur dire : « Non, vous ne l’êtes pas. Je sais ce que c’est que devenir fou et être psychotique. J’ai vu cela. Ce n’est pas cela. »

Vous pouvez rassurer votre patient parce que vous parlez à partir d’une autorité vécue, d’une expérience réelle. Et vous n’en avez pas peur.

C’est le plus important. Si vous travaillez pendant vingt ans avec des personnes très perturbées et que vous avez vu des gens s’effondrer, littéralement grimper aux murs, alors vous n’êtes plus aussi effrayé lorsque quelqu’un parle de ses crises de panique ou de ses états d’angoisse.

La beauté, la laideur et le sublime

Dans votre article Beauty, Ugliness and the Sublime [La beauté, la laideur et le sublime] publié en 2019, vous affirmez que le maternel, le féminin, est la source de la beauté et de l’expérience esthétique. Pourriez-vous nous parler de l’expérience que vous avez menée et de ce que vous y avez découvert ?

J’ai posé une question simple à plus de 700 personnes : « Dites-moi quelque chose de beau. » Je me suis toujours intéressé au rôle de la beauté et de l’esthétique en analyse, et les réponses m’ont surpris. La moitié des réponses étaient ce que j’appelle collectives : la nature, un paysage, des fleurs ou une œuvre d’art. L’autre moitié était plus personnelle, comme l’odeur d’une tasse de café, le visage de ma femme ou ma moto.

Deux choses m’ont frappé. Sur les 700 réponses, probablement seulement huit auraient été différentes si j’avais posé la question il y a 5000 ans. Les motos et le café n’existaient pas alors. Le reste était archétypique. On aurait pu poser la question à un Romain ou à un Grec ancien, et ils auraient donné des réponses similaires.

L’autre chose qui m’a vraiment frappé était la différence de genre dans les réponses personnelles. 86% des hommes qui ont donné des réponses personnelles ont répondu la même chose : une femme ou une partie du corps d’une femme. C’est ce qu’ils trouvaient beau. Pouvez-vous deviner combien de femmes ont répondu un homme ou une partie du corps d’un homme ?

Dix pour cent ?

Zéro. Aucune ! À la place, 88% des femmes ont donné la même réponse : un bébé ou une partie du corps d’un bébé. Cela corrobore les travaux de Mitrani, Winnicott, Bollas et Meltzer, qui associent tous le développement esthétique et l’appréciation de la beauté à l’expérience précoce de la mère. Son toucher, son apparence, son odeur et sa voix constituent cette base. Je pense que les hommes, quand ils disent « une femme », projettent la mère sur les femmes. Les femmes, quand elles disent « un bébé », s’identifient à la mère.

Ceci est intéressant par rapport aux propres expériences de Jung. Sa mère biologique était très malade et absente, mais il parlait de sa véritable mère comme étant la mère nature : les montagnes, le reflet de la lumière sur le lac. C’était sa mère archétypale. Il disait que, pour nous tous, la mère nature devient une seconde mère. Je pense que c’est pour cette raison que nous aimons être dans la nature. C’est là que nous retrouvons la mère, après notre mère primaire.

Vous écrivez que la beauté et la laideur sont toutes deux essentielles pour une expérience esthétique complète, et vous décrivez l’art comme une manière de restaurer et de recréer l’objet aimé, tout en impliquant aussi de l’agression. Vers la fin de votre article, vous ajoutez cette phrase magnifique, peut-être même sublime : « Nous voyons, maintes fois, comment dans l’art la beauté rend tolérable l’horreur indicible et le choc auxquels le spectacle de l’autre nous expose. » Pourriez-vous nous expliquer cette idée ?

Il y a une citation de Joseph Campbell que j’adore. Il disait que la beauté invoque ; c’est le mysterium fascinans. Le sublime, en revanche, nous brise et nous dépasse ; c’est le mysterium tremendum. De même, Civitarese décrit le sublime comme le sentiment esthétique d’être élevé en présence de quelque chose qui dépasse les paramètres normaux du beau, mais il y a aussi quelque chose de bouleversant à ce sujet. Campbell ajoute même que se trouver dans une ville en train d’être bombardée est sublime. Keats note que la beauté est liée à la transience : une fleur est belle parce que nous savons qu’elle disparaîtra bientôt.

En ce qui concerne cette citation, j’ai remarqué qu’un certain nombre de grandes œuvres d’art sont essentiellement des scènes d’horreur, et pourtant leur beauté intervient comme médiation : elle filtre, atténue et même transforme cette horreur. L’une de mes préférées est L’Enlèvement de Proserpine de Bernini, à la Villa Borghese à Rome. On peut voir les fossettes là où la main de Pluton appuie sur sa cuisse. C’est une scène de viol, mais Bernini a transformé le marbre en chair vivante. C’est d’une beauté saisissante.

L’Enlèvement de Proserpine (détail) de Bernini.

Photo: Alvesgaspar (CC BY-SA 4.0).

L’art, qu’il soit sculpture, peinture, cinéma ou littérature, rend l’horreur du monde supportable en la représentant de manière belle, par exemple La Grande Vague de Kanagawa de Hokusai, sur le point d’engloutir des pêcheurs, ou L’Exécution de Lady Jane Grey de Delaroche, représentant l’exécution d’une jeune fille de seize ans. Mais la peinture est si belle : la robe, les couleurs, la translucidité exquise de sa peau. Tout cela filtre et tempère, d’une certaine manière, l’horreur du monde en la rendant belle.

Essentiellement, je pense que la vie elle-même est sublime. Elle est pleine d’horreur, de douleur et de souffrance, et pourtant si belle en même temps.

Vous avancez que le sublime révèle la fracture créée entre l’homme et la nature, entre l’infini et le fini, entre l’immensément grand et l’infiniment petit. J’aurais envie d’ajouter : entre le divin et le terrestre. N’est-ce pas aussi ce que fait l’amour romantique, qui consiste à reconnaître le divin ou le sacré dans une autre personne ? Et l’art véritable ne fait-il pas quelque chose d’analogue, en nous donnant un aperçu de quelque chose de plus vaste que nous, qui nous transcende et nous relie ?

Quand je pense au divin, cela évoque quelque chose de sacré et de plus grand que nous, quelque chose de transcendant, par opposition au terrestre, qui est ancré dans terra firma. Pour moi, il existe effectivement un lien entre le sublime en art et le fait de tomber amoureux. Dans les deux cas, nous sommes transportés et mis en contact avec quelque chose de plus vaste que nous. Quand nous tombons amoureux, on a l’impression de faire l’expérience de quelque chose qui nous dépasse, non seulement nous-mêmes, mais qui dépasse aussi l’autre. Je crois que c’est Platon qui disait que l’amour est l’échelle menant au divin, c’est-à-dire une porte vers l’expérience transformative dont vous parlez.

Dans l’amour comme dans l’art, nous reconnaissons quelque chose au-delà de nous, quelque chose de numineux, de sacré et de transcendant, qui nous rappelle à quel point nous sommes petits en comparaison. Cela me fait penser au regretté Peter Cook. Il disait que lorsqu’il se promenait à la campagne la nuit, dans l’obscurité totale, il regardait les milliers d’étoiles et pensait: « Comme elles sont insignifiantes ! », ce que je trouve très drôle. C’est exactement l’inverse de ce à quoi votre question renvoie. Il y a quelque chose de très rafraîchissant dans le fait de se sentir partie prenante de quelque chose de beaucoup plus vaste. Parfois c’est terrifiant, mais à d’autres moments profondément réconfortant.

L’importance du paradoxe

Dans votre article Influences on my clinical practice and identity: Jungian analysis on the couch [Influences sur ma pratique clinique et mon identité : l’analyse jungienne sur le divan], publié en 2014, vous citez Jung : « Le paradoxe est l’une de nos possessions spirituelles les plus précieuses, tandis que l’uniformité de sens est un signe de faiblesse… seul le paradoxe s’approche de près de la compréhension de la plénitude de la vie ». Avec le recul de votre expérience ultérieure, de quelles manières estimez-vous que cela s’applique ?

Je pense que nous venons juste de toucher à ce point avec le paradoxe de la beauté et de la laideur de la vie. L’un des aspects que j’apprécie le plus chez Jung, c’est sa reconnaissance du mystère. Il n’a pas peur de l’explorer et il valorise vraiment le paradoxe. Il aime regarder les choses sous différents angles.

Nous devons maintenir cette même tension dans notre travail, car la plupart des patients recherchent une clôture cognitive. Ils veulent des réponses claires et certaines, ainsi qu’une orientation, ce qui nous met sous une énorme pression pour dire ce qui ne va pas chez eux et ce qu’ils devraient faire. Mais nous devons soutenir cette tension et ne pas laisser celle-ci s’effondrer en une solution prématurée ou mal fondée, simplement parce que leur anxiété éveille la nôtre.

Hillman écrit magnifiquement sur l’analyse comme une relation entre l’âme et l’esprit. Il préférait ce langage poétique plutôt que de parler de Soi et d’ego. Il voyait l’analyse comme une fabrication de l’âme, qui repose sur l’incertitude. Il associait le mot âme au féminin, à la douceur et à la profondeur, restant proche de la mort et vivant dans l’imaginaire et la pensée religieuse. L’âme demeure dans la fantaisie : la dimension du Soi qui reste en contact avec le mystère et l’incertitude.

L’esprit, en revanche, il le considérait comme une facette de l’ego : animé, phallique, tranchant, sûr de lui, tourné vers la tâche, pénétrant. Il propose cette belle image, disant que l’âme est à l’eau ce que l’esprit est au feu, et que « l’âme est comme une sirène qui attire l’esprit dans la profondeur de la passion pour éteindre sa certitude ». Pour moi, cela décrit parfaitement l’analyse elle-même, car nous essayons d’inviter nos patients dans une relation engagée et intime afin de leur montrer que l’extinction de la certitude de l’ego est la voie à suivre.

C’est le contraire de la TCC, qui consiste essentiellement en des solutions énergiques de l’ego. Celles-ci peuvent certes aider par moments, mais j’adore la manière poétique dont Hillman décrit l’importance de l’incertitude. Le paradoxe concerne justement l’incertitude, le fait de regarder la vie sous différents angles.

Kalsched a remarqué que l’antonyme de symbolique est diabolique. J’ai trouvé cela fantastique, car l’analyse repose sur la position symbolique. Symbole signifie « mettre ensemble ». L’analyse consiste à rassembler des perspectives diverses, à regarder la vie sous différents angles, à accueillir la diversité et à remettre en question nos points de vue.

Diabolique, en revanche, signifie « diviser en morceaux » et, fait intéressant, signifie aussi « du diable ». Cette division se trouve au cœur du fondamentalisme, qu’il soit religieux ou politique, où l’opinion divergente n’est pas bienvenue. En fait, si vous ne vous conformez pas au point de vue établi, vous êtes considéré comme une menace.

La temporalité et la rupture du cadre

Dans votre article Terminating Analysis [Terminer l’analyse], publié en 2012, vous parlez de la temporalité, et du fait que l’analyse se termine par une rupture du cadre. Que voulez-vous dire par là ?

La temporalité et la rupture de la cadre. Cette idée vient de Gilda De Simone et de Matte Blanco. Gilda De Simone a écrit sur la temporalité, suggérant que notre perception du temps en analyse reflète la profondeur de notre engagement avec l’inconscient et ses processus primaires. Si vous me demandiez depuis combien de temps je vois chacun de mes patients, je n’en aurais aucune idée : six, huit, peut-être dix ans ? Honnêtement, je ne sais pas. Ce n’est pas quelque chose que je compte. Mais quand un patient dit : « Savez-vous que vous me voyez depuis huit ans ? », De Simone décrit cela comme un moment important, ce que Flournoy appelle un acte de passage, un point où le matériel inconscient devient conscient. Pour De Simone, cette prise de conscience signale quelque chose de significatif : le début de la fin de l’analyse. Meltzer affirme que la conscience de la temporalité, de la nature du temps, marque le seuil de la position dépressive. J’ai trouvé cela fascinant, car j’ai également remarqué ce phénomène lorsque un patient prend conscience depuis combien de temps nous nous voyons.

Cela m’a aussi fait réfléchir à l’intérêt de la temporalité. Parfois, cinquante minutes passent comme cinq, et parfois cinq minutes semblent une éternité. Il y a une véritable distorsion du temps. Cela rejoint l’idée de Matte Blanco, et à l’origine de Freud, selon laquelle il n’y a pas de temps dans l’inconscient. Pour un patient traumatisé, un traumatisme survenu il y a trente ans peut donner l’impression qu’il se produit maintenant et est sur le point de se reproduire, car passé et futur se condensent dans le moment présent. Sur le plan clinique, cela aide à comprendre l’état d’esprit des patients traumatisés. Il leur semble souvent que le traumatisme se déroule en ce moment même, alors qu’il appartient au passé. Voilà ce que j’entends par temporalité, et c’est pourquoi je trouve cette idée si intéressante.

En ce qui concerne la rupture du cadre, une chose que j’ai constatée en travaillant en Chine est que de nombreux principes analytiques sont de nature taoïste. Le taoïsme et l’analyse reposent tous deux sur le principe du non-agir. L’abstinence et la position analytique consistent à ne pas donner de conseils, à ne pas recommander d’action, à ne pas se prononcer sur ce qu’il faut faire, à maintenir la tension des opposés et à résister à la fermeture cognitive.

Lorsqu’une patiente dit qu’elle envisage de mettre fin à l’analyse, dans 99 % des cas, je le traite comme n’importe quelle autre donnée. Autrement dit, je me demande ce que cela signifie. Est-ce parce que je viens de faire une longue pause et que la patiente veut se venger ? Est-ce parce qu’elle n’a pas aimé ce que j’ai dit lors de la dernière séance ? Est-ce parce qu’elle a peur de devenir dépendante de moi ? Est-ce parce que cela devient difficile et qu’elle ne veut pas affronter des sentiments douloureux ? Est-ce parce qu’elle veut vraiment quitter son mari mais ne le peut pas, et essaie donc de me quitter à la place ? Est-ce parce qu’elle me teste pour voir si je m’en soucie, pour savoir si je vais la laisser partir ? Dans tous ces cas, je ne suis pas d’accord pour qu’elle parte.

Il y a de nombreuses interprétations possibles quant aux raisons pour lesquelles quelqu’un veut mettre fin à l’analyse. Mais il y a ce 1 %, voire 0,1 % du temps où je peux dire : « Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c’est le moment de réfléchir à une fin. Peut-être devons-nous envisager une date. » À ce moment-là, on rompt le cadre, car on accepte une action. De nombreuses analyses se terminent par cette rupture du cadre inévitable et nécessaire.

Éros et le traumatisme érotisé

En 2025, vous avez coédité avec Luisa Zoppi un livre intitulé The Complexity of Trauma: Jungian and Psychoanalytic Approaches to the Treatment of Trauma [La complexité du traumatisme : approches jungiennes et psychanalytiques du traitement du traumatisme]. Vous y contribuez par un chapitre profond et très émouvant sur le traumatisme érotisé et ses manifestations dans le transfert. Une des choses qui m’a particulièrement marqué est la manière dont vous élargissez le terme « abus sexuel » pour inclure des expériences que l’on n’associe pas habituellement à ce terme, par exemple les coups infligés délibérément à un enfant. Pourriez-vous en parler brièvement ?

La raison pour laquelle je dis cela est qu’il y a une énorme différence entre un parent qui, à bout de nerfs, perd le contrôle, gifle un enfant et ressent immédiatement du remords, et un parent qui planifie et prend plaisir à punir. Je parle de parents qui disent : « Attends que ton père rentre », laissant l’enfant subir des heures d’angoisse, ou d’un père qui dit : « Va à l’étage et attends-moi », puis prend sa ceinture et ordonne à l’enfant de baisser son pantalon avant de le frapper. Ce type de punition préméditée constitue, selon moi, un abus sexuel. Pourquoi ? Parce que le parent en retire un plaisir sadique. Et comme nous le savons grâce à Freud, tout plaisir a une racine sexuelle. Le parent éprouve un plaisir sexuel sadique en battant son enfant, ce qui en fait, à mon sens, une forme d’abus sexuel.

Dans le même chapitre, vous décrivez Éros comme une force qui relie, et l’érotisation comme une forme créative de la compulsion de répétition.

Je fais référence à quelque chose que j’ai souvent observé, à savoir qu’une des défenses primaires consiste à érotiser ou sexualiser le traumatisme. Par défenses primaires, j’entends les défenses du Soi contre des expériences accablantes provenant du monde interne et externe. Les plus courantes, décrites par Otto Kernberg, sont la projection, l’identification projective, le retrait, l’omnipotence, le clivage et le déni. Plus tard, Nancy McWilliams en a ajouté d’autres intéressantes : dissociation/déplacement, somatisation et sexualisation.

Les défenses secondaires sont les défenses du moi contre l’inconscient. Elles se développent après l’acquisition du langage et une formation plus complète du moi. Elles incluent le refoulement, la régression, la sublimation et l’intellectualisation.

J’ai observé chez de nombreux patients un traumatisme érotisé. Ceux qui pratiquent le BDSM dans leur sexualité adulte révèlent presque toujours une érotisation du traumatisme. Par exemple, si un enfant est battu par un parent, cela peut constituer une expérience traumatisante de douleur, de honte et d’humiliation, une expérience totalement hors de son contrôle et accablante. L’inconscient est très ingénieux et peut inverser cela, de sorte que, dans la vie adulte, cette expérience précoce se transforme en quelque chose d’excitant et de plaisant, désormais sous le contrôle et le pouvoir du patient. Un exemple en est la fessée. L’inconscient effectue un renversement fascinant, transformant le traumatisme en excitation érotique.

Comment comprenez-vous Éros dans ses aspects positifs ainsi que dans sa relation au traumatisme ?

Éros est une notion centrale dans la théorie jungienne. Jung décrit une paire d’opposés : Éros et Logos. Éros est le principe psychologique féminin de relation, de lien et de ressenti. Il est essentiel pour établir toute forme de relation. Logos, en revanche, est le principe plus masculin de pensée, de résolution de problèmes et de raison.

Pour Jung, Éros n’est pas seulement sexuel. Il inclut tout ce qui cherche à créer du lien et de la relation. Dans son aspect positif, il est indispensable. Nous ne pouvons pas avoir de relations ni répondre aux questions du cœur si nous ne sommes pas connectés à Éros, à l’érotique. Le sexuel n’en est qu’un aspect. Dans ce sens, Éros est très positif.

Dans ce chapitre, je relie cela à la réflexion sur le transfert et le contre-transfert érotisés. Je suis très reconnaissant envers un analyste nommé Blum, qui a corrigé quelque chose qui devait l’être depuis longtemps. Jusqu’au début des années 1970, lorsque Blum a écrit son article séminal sur le transfert érotisé, le transfert érotique avait toujours été perçu comme quelque chose de négatif, défensif et contrôlant. Mais il a soutenu qu’il devait exister certaines formes de transfert érotique positives et saines. Après tout, l’amour est une part importante de la vie.

Cela rejoint l’intuition de Jung selon laquelle il n’existe que deux dynamiques dans les relations : l’amour et le pouvoir. Là où l’amour est prédominant, le besoin de pouvoir et de contrôle diminue. Là où le pouvoir domine, l’amour fait défaut. Je vois cela chez des patients qui vérifient constamment le téléphone de leur partenaire, essayant de le contrôler, et qui le pistent en permanence. Ce n’est pas de l’amour ; c’est du pouvoir, un désir de contrôle. Il en va de même pour le transfert érotisé. Blum a introduit l’idée du transfert et du contre-transfert érotisés comme forme de pouvoir et de contrôle. Si un patient se montre séducteur, sexualise l’interaction, vous met mal à l’aise, ou suggère des rencontres en dehors des séances, il ne s’agit pas d’amour. C’est destructeur, visant à détruire l’analyse sans tenir compte de vos autres relations. Il s’agit de contrôle et de pouvoir. Le transfert érotisé décrit ce type de dynamique avec précision.

Mais si vous travaillez avec quelqu’un pendant de nombreuses années, et que vous avez traversé un processus incroyablement riche, précieux et engagé, avec des expériences difficiles pour vous deux, il est naturel d’atteindre un point d’appréciation mutuelle, d’affection, de préoccupation et d’attention. Ce sont des sentiments d’amour, non sexualisés ou érotisés, mais de gratitude pour ce que vous avez partagé ensemble. C’est ce que Blum appelle le transfert et le contre-transfert érotiques. C’est une expérience plus positive et saine, guidée par l’amour plutôt que par le contrôle et le pouvoir.

Le cancer de Freud

En 2013, vous avez écrit le premier chapitre Freud’s Cancer [Le cancer de Freud] du livre The Topic of Cancer: New Perspectives on the Emotional Experience of Cancer [Le sujet du cancer : nouvelles perspectives sur l’expérience émotionnelle du cancer], édité par Jonathan Burke. Par la suite, le Freud Museum a transformé votre chapitre en podcast. Pourriez-vous nous expliquer comment ce livre est né et comment vous en êtes venu à rédiger ce chapitre d’ouverture ?

Cela est né d’un congrès vraiment intéressant sur le cancer, organisé par Jonathan Burke au London Centre of Psychotherapy. Il abordait le cancer sous plusieurs angles : comment travailler avec un patient mourant ou atteint de cancer, et comment les analystes gèrent leurs propres cancers ou maladies terminales ? C’était un congrès très émouvant et fascinant.

Lors d’une des discussions, j’ai fait une remarque en passant sur la manière dont les théories de Freud ont changé après qu’il ait développé un cancer du palais, période qui a marqué le début d’un terrible calvaire. Il a enduré seize années de douleur terrible et a subi plus de trente opérations. Cela a eu un impact considérable sur lui, tant personnellement que sur ses théories. J’ai remarqué qu’il avait cessé d’écrire sur le principe de plaisir et qu’il commençait à introduire la pulsion de mort. Son œuvre est devenue beaucoup plus sombre.

À la suite de ce commentaire, Jonathan Burke m’a demandé de rédiger un chapitre sur le cancer de Freud et son impact sur sa vie et ses théories pour son livre consacré au congrès. Le Freud Museum en a entendu parler et a beaucoup apprécié. Ils m’ont invité à donner une conférence au Freud Museum de Londres, où Freud a vécu, et l’enregistrement a ensuite été transformé en podcast pour le musée.

La Society of Analytical Psychology (SAP) de Londres

Vous avez suivi votre formation à Londres à la Society of Analytical Psychology (SAP), fondée par Michael Fordham en 1946, qui a créé l’école développementale de l’analyse jungienne. Pourriez-vous nous dire ce qui distingue ou rend particulière l’approche de la SAP ?

Une particularité marquante de la formation analytique jungienne originale de la SAP est l’obligation d’être soi-même en analyse quatre fois par semaine pendant de nombreuses années. Pendant la formation, il faut également recevoir deux patients quatre fois par semaine pour obtenir la qualification. Cela diffère de la plupart des formations jungiennes à travers le monde, qui exigent une fréquence d’une ou deux séances par semaine. Cela permet d’entrer dans des relations analytiques profondes, intimes et de longue durée.

Sur le plan théorique, ce qui la distingue, c’est la contribution de Fordham. Il fut le premier jungien à intégrer la pensée psychanalytique à la psychologie analytique. Il a travaillé au Tavistock, aux côtés de Meltzer et de Winnicott, et s’est inspiré du développement de l’enfant et de la psychanalyse d’enfants, qu’il pratiquait lui-même. Une grande partie de sa théorie découle de l’observation clinique plutôt que d’une élaboration théorique abstraite, ce qui la rendait plus scientifique.

Lorsque je me suis formé, nous ne lisions pas seulement Jung, Hillman, von Franz ou Neumann ; nous étudions aussi Freud, Klein, Bion, Winnicott, Meltzer, Bollas, Bowlby et bien d’autres. J’en suis très reconnaissant, car cela offre une perspective beaucoup plus large. Certains jungiens rejettent Freud, et je trouve cela dommage. Pour moi, être vraiment jungien, c’est apprendre de tout le monde. Dans ses quatre étapes de l’analyse (catharsis, élucidation, éducation et transformation), Jung intègre d’ailleurs des idées issues de l’Église, de Freud et d’Adler.

La troisième particularité réside dans l’importance accordée au transfert et au contre-transfert. Fordham avait compris que le facteur le plus thérapeutique dans l’analyse est la relation elle-même. Il faut s’y engager pleinement, examiner le transfert et le contre-transfert. J’ai remarqué, en supervisant des analystes en formation à travers le monde, qu’il existe souvent une tendance à se concentrer sur des interprétations intrapsychiques ou archétypiques plutôt que sur la dynamique transférentielle. C’est vraiment dommage, car cela place l’analyste dans une position d’observateur plutôt que de participant. Travailler sur le transfert, c’est s’intéresser à l’effet que le patient a sur nous, et que nous avons sur lui. C’est une approche bien plus émotionnellement intense, authentique et vivante.

C’est cela qui définit l’école développementale, et pas seulement la SAP. Avec San Francisco, elle constitue le plus ancien programme de formation jungien, fondé même avant celui de Zurich.

La formation analytique

Vous avez comparé la psychanalyse au jazz et affirmé que nous devons être ancrés dans les règles avant de pouvoir improviser, mais que c’est souvent l’improvisation qui fait toute la pièce. Dans quelle mesure le talent, les dispositions et l’expérience, à la fois personnelle et professionnelle, influencent-ils la compétence et l’art d’un analyste ? Peuvent-ils, dans une certaine mesure, compenser les limites d’un enseignement théorique formel des règles ?

Cela me fait penser à Jan Wiener et Tom Kelly, qui ont écrit sur ce qu’ils appelaient le caractère et les compétences. Pour devenir analyste, il faut deux choses : d’abord il faut avoir le bon caractère et la bonne personnalité. Ensuite, à partir de cela, on peut développer des aptitudes et des compétences au fil du temps, en apprenant son métier.

Certaines personnes n’ont pas le caractère ou la personnalité nécessaires. Il faut être capable de former une relation engagée qui dure des années, faire preuve de patience, mettre sa personnalité entre parenthèses, observer les règles d’abstinence et de non-action, être dévoué, compatissant, curieux, authentique et aimer la vérité. Tout le monde ne possède pas ces qualités. Même si vous les avez, il faut encore développer son art. Comme le dit Warren Colman, il faut affûter ses compétences. C’est le point de départ à partir duquel on peut apprendre beaucoup de choses. C’est comme jouer de la musique : beaucoup de gens peuvent s’y adonner, mais pour devenir musicien professionnel, il faut posséder un ensemble de compétences et travailler pour les développer.

Quand vous évoquez les limites de l’instruction théorique ou formelle, cela me fait penser aux vertices de Bion. Bion disait qu’un problème des formations analytiques est que l’on n’enseigne que le vertex scientifique, rationnel, réducteur et centré sur le passé. Il s’agit de comprendre où se trouve le patient en ce moment en examinant ses expériences d’enfance, ses attachements et ses traumatismes. C’est assez paternaliste, dont l’idiome principal est l’interprétation, mettre des mots sur les sentiments pour créer du sens.

Mais selon Bion, ce n’est qu’un vertex requis. Il y a aussi le vertex esthétique, qui concerne l’ici et le maintenant, l’expérience sensorielle d’être dans la pièce avec le patient. Ce vertex est plus maternel. Son idiome est la contenance (containment). Il inclut la conscience du partage des objets dans la pièce, la manière dont la lumière joue sur le mur, ce que vous et le patient portez, comment vous respirez et sentez. Tous ces détails esthétiques font partie de l’expérience sensorielle et esthétique du moment présent.

De manière surprenante pour un néo-kleinien, Bion parle également du vertex spirituel, beaucoup plus proche des idées de Jung. Il est synthétique, orienté vers l’avenir : dans quelle direction le Soi emmène-t-il le patient ? Il s’ouvre aux questions existentielles, philosophiques et éthiques sur le sens de la vie, ce qui se passe après la mort et s’il existe un Dieu.

L’autre chose qui me vient à l’esprit est le commentaire de Winnicott selon lequel on ne commence vraiment à être analyste qu’au moins quinze ans après la qualification. Je pense qu’il y a beaucoup de vérité dans cela.

Pour conclure, y a-t-il une citation de Jung qui vous parle plus que toutes les autres ?

« Que les problèmes les plus importants ou cruciaux de la vie sont fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent pas être résolus, mais ils peuvent être dépassés. »

Cette idée s’est révélée profondément vraie dans mon expérience et extrêmement utile dans mon travail. Les patients arrivent souvent avec une question brûlante ou un problème insupportable qu’ils estiment devoir résoudre. Puis, un an ou deux plus tard, je peux leur demander ce qu’il est advenu de ce terrible problème qui les a amenés en analyse, celui qui a causé tant de souffrance. Et ils répondent : « Oh, ce n’est plus important. Nous devons parler de cette nouvelle chose. » Le problème n’a pas été résolu ; il est simplement devenu sans importance. Il a été dépassé. Quelque chose de nouveau a émergé, exigeant attention et croissance.

Cette prise de conscience m’a été inestimable au début de ma carrière. Au départ, je pensais que ma tâche consistait à trouver des interprétations habiles et pénétrantes pour résoudre le problème du patient et lui donner une direction. Mais j’ai fini par comprendre que cela est impossible et que ce n’est pas vraiment l’objet du travail. Notre tâche est de rester présent, d’être disponible émotionnellement, de soutenir le patient et de l’aider à trouver sa propre manière de vivre, de changer ou de dépasser ce qui semblait autrefois insupportable.

Ce qui compte, c’est le parcours, pas l’aboutissement.

Exactement. Nous n’avons pas besoin d’arriver à Ithaque tout de suite.

Merci infiniment, Martin, de nous avoir offert un aperçu de vos recherches et de votre travail clinique au cours des vingt dernières années. La lecture de vos articles et chapitres de livres a été à la fois stimulante et inspirante, et je vous suis très reconnaissante d’avoir pris le temps de partager avec nous certaines de vos réflexions aujourd’hui.

Entretien original et traduction réalisé par Peggy Vermeesch

novembre 2025

Bibliographie

Martin Schmidt

Martin Schmidt est analyste formateur jungien à la Society of Analytical Psychology de Londres, où il exerce en cabinet privé à plein temps. Il a commencé sa carrière comme psychologue en réhabilitation psychiatrique et s’est impliqué pendant de nombreuses années dans la formation des premiers analystes jungiens en Russie, en Ukraine et désormais en Chine. De 2016 à 2019, il a été secrétaire honoraire de l’IAAP et organisateur régional pour l’Europe centrale, responsable de la coordination de la formation et des examens des analystes jungiens en Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Serbie et Slovénie. Il continue à assurer la liaison pour l’IAAP en Serbie.

Martin Schmidt est analyste formateur jungien à la Society of Analytical Psychology de Londres, où il exerce en cabinet privé à plein temps. Il a commencé sa carrière comme psychologue en réhabilitation psychiatrique et s’est impliqué pendant de nombreuses années dans la formation des premiers analystes jungiens en Russie, en Ukraine et désormais en Chine. De 2016 à 2019, il a été secrétaire honoraire de l’IAAP et organisateur régional pour l’Europe centrale, responsable de la coordination de la formation et des examens des analystes jungiens en Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Serbie et Slovénie. Il continue à assurer la liaison pour l’IAAP en Serbie.

Sur ce site

- Explorer le paradoxe dans le processus analytique — un entretien avec Martin Schmidt, mené par Peggy Vermeesch (également disponible en vidéo : version originale anglaise, sous-titré en français)